海外へと広がるSMFLグループの再エネ事業 地域創生も見据え、台湾での「漁電共生」太陽光発電で“新たな挑戦”

再生可能エネルギー発電事業に力を入れる三井住友ファイナンス&リース(SMFL)の戦略子会社・SMFLみらいパートナーズは、脱炭素社会実現に向けた多様な金融ソリューションを提供している。その取り組みを海外に展開する “ 第一弾 ” とした舞台は台湾。2024年3月、同社が出資・参画する「漁電共生型太陽光発電事業」の1期工事が完了し、本格稼働を開始した。同社は今後も、海外での再エネ事業を加速する計画だ。SMFLみらいパートナーズにとって初の海外再エネ事業投資となった本プロジェクトを、前編と後編の2回にわたり紹介する。

海外への事業展開は今後の環境エネルギービジネスの拡大において必要不可欠

環境エネルギー開発部

グローバル推進室長

宮田 亘

「国内再エネはパイも限られ適地も減少してきている中、再エネの世界で生きていくには、海外展開は必須であると考えています」──そう語るSMFLみらいパートナーズ 環境エネルギー開発部 グローバル推進室長 宮田亘の論旨は明快だ。「2050年カーボンニュートラルの達成という人類共通の目標に向け、世界的に再エネビジネスが加速しています。すでに取り組んでいる国内に加えて、よりビジネスチャンスが大きい海外へ向かうことは我々にとって必然です」(宮田)

SMFLみらいパートナーズはこれまで、まず国内での再エネ事業推進に取り組んできた。同社が今までに投資した国内太陽光発電事業による持分容量合計は、日本企業としてトップ5に入る。※当社調べ

その経験と知見を生かすべく同社が海外進出を検討し始めたのは2019年のこと。最初に目指したのは、台湾南西部の漁業関連施設に大規模太陽光発電設備を併設するプロジェクトへの出資だった。台湾での再エネ事業について宮田は、「事業を推し進めるための制度や枠組みがよく考えられています。このメリットは大きい」と指摘した上で、ビジネス環境の良さ、日本との距離の近さ、日台関係の親密さなども勘案し、「再エネ事業に出資・参画する海外戦略の第1弾にふさわしい地として、台湾を選びました」と語る。

2021年10月に契約を締結し、2024年3月に発電設備群の1期工事が竣工したそのプロジェクトは、「漁電共生型」太陽光発電事業。“ 漁 ” 業と “ 電 ” 力の共生という、一見すると意外な組み合わせとも思える、このマッチングの妙を以下で見ていこう。

温暖な気候を “ 地の利 ” とする「漁電共生型」太陽光発電

台湾では今、官民のセクターを問わず、再生可能エネルギーの導入が積極的に進められている。台湾で経済戦略の司令塔を担う「国家発展委員会」は2022年3月に「2050年ネットゼロ排出ロードマップ」を公表し、脱炭素に向けた方針を明確化。2025年までの直近目標として太陽光発電の拡充を掲げ、再エネ全体の発電量27GWのうち、太陽光発電で20GWを占める数値目標を設定した。

とはいえ、台湾の国土は日本よりもさらに狭い。太陽光発電パネルを設置できる土地はおのずと限られている。そこで注目されているのが、亜熱帯の温暖な気候を生かして行われている養殖業と、豊かな日射量を活用する大規模太陽光発電事業とを併せて行う(養殖池を覆う屋根に太陽光パネルを設置)、「漁電共生型」太陽光発電なのだ。

脱炭素ロードマップに占める「漁電共生型」の位置付けを宮田がこう解説する。「太陽光発電の目標数値20GWのうち、20%の4GWを漁電共生型太陽光発電で賄うことが計画されています。2025年の目標を達成するには、漁電共生型太陽光発電の推進が不可欠なのです」(宮田)

政府もしっかりとした制度設計で、漁電共生を後押しする。台湾で実施されている再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)では、再エネ事業と養殖事業を併せて営むことを前提に、「漁電共生」と認定された事業による電力には、売電単価に一定の上乗せ額が適用されるのだ。

SMFLみらいパートナーズが出資した台湾南西部の発電設備群の第1期工事は完工済み。第2期工事は、系統連系接続を2025年中に順次開始する予定。事業体制が全て整えば総計242MW(約120サイト)の電力を生み出し、9万4,000世帯分の年間電力消費量に相当する。

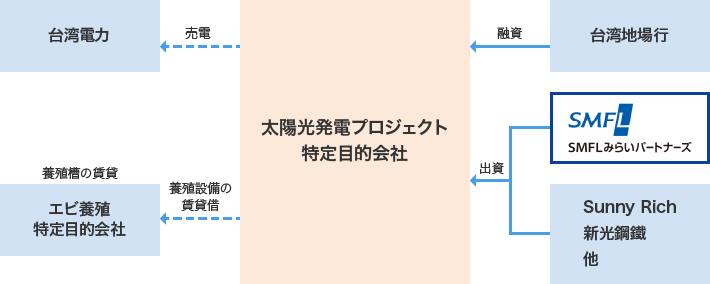

事業のスキームは図の通り。

漁電共生型太陽光発電事業のスキーム

事業主体の特定目的会社の筆頭株主は、台湾における漁電共生型太陽光発電最大手のSunny Richグループ。SMFLみらいパートナーズがこれに続き、さらに、Sunny Richと再エネ事業で協働実績のある、地場大手金物製造会社である新光鋼鐵などが出資者として名を連ねる。本プロジェクトにおいては地元の銀行を中心に18行が融資を行う協力体制が組まれ、発電した電力は全て台湾電力に売電する。

「漁電共生」の “ 漁 ”、すなわちエビ養殖事業はSunny Richが担う。“ 分担体制 ” について、宮田はこう説明する。「繊細なノウハウが求められるエビ養殖事業は、蓄積された知見を持つSunny Richさんを信頼し、委ねました。SMFLみらいパートナーズは出資・参画の範囲を太陽光発電事業に限定しています」(宮田)

スキームのなかで潤滑油の役割を果たすのが、SMFLの株主である住友商事だ。SMFLみらいパートナーズは台湾に現地法人がない。そこで台湾住友商事が密に連携している。プロジェクトの建設モニタリングはもとより、現地関係者との日常的なコミュニケーションも台湾住友商事が支援する。

「私たちSMFLみらいパートナーズも、もちろん定期的に現地に足を運びます。これまでに培ってきた太陽光発電事業の技術やノウハウを台湾住友商事と共有しながら、グループの総合力で事業を進めているところです」(宮田)

完了した第1期の設備工事を追いかけるように、現在は第2期が進行中。2025年中に完工の予定だ。

9万4,000世帯分の年間電力消費量に相当する、台湾南西部の発電設備群

系統連系接続を2025年中に順次開始予定の、台湾南西部の発電設備群(約120サイト:写真左)。事業体制が全て整えば総計242MWの電力を生み出し、9万4,000世帯分の年間電力消費量に相当する。写真右は変電所

推進政策で負の影響も生じるなか、敢然と掲げられた “ 地域創生 ” の旗が協業のきっかけに

台湾で漁電共生型太陽光発電事業が推進される背景には、脱炭素と共に「地域創生」がある。

陳 貴光氏

地の利を生かして盛んだった台湾のエビ養殖事業だが、近年は周辺国との競争が激化し、衰勢を余儀なくされていた。かつて隆盛だった地場産業が勢いを失い始めると、それに伴いさまざまな地域課題が浮き彫りになるのは、日本国内や世界各地でも共通して見られる現象である。若年層人口の流出や事業の後継者不足も重なり、地域の衰退は加速。

「エビ養殖業の再活性化、新たな地場産業の創出、それらを足掛かりにした地域創生が、台湾南西部でも切実に求められていた。さらには低い食料自給率(約30%)の引き上げも、台湾全体にとっての課題でした」とSunny Richグループ創業者・陳貴光董事長も話す。

漁電共生型太陽光発電は、こうした状況の打開と再エネ拡大に向け、現状に変化をもたらす取り組みとして、台湾が注力している事業なのだ。

だが、売電単価を上乗せする政策を推進した結果、漁電共生型太陽光発電事業への参入を目指す企業が多数現れた。その多くは、地域創生度外視で太陽光発電事業の収益性のみを狙った企業であり、地域創生への関心や課題認識が高いとはいえなかった。

「そのなかで──」と宮田は言う。「Sunny Richさんは違っていました」。「発電事業の収益性ではなく、地域創生を第一の目標に掲げていたのが、Sunny Richさんでした。それが、我々が海外戦略の第1弾として台湾を選んだ最大のきっかけでもあります」(宮田)

響き合った両社の経営理念

SMFLみらいパートナーズは2019年、台湾住友商事を介してSunny Richを紹介された。

両社の出会いから協業に至った経緯を、宮田が振り返る。「最初の面談に臨んだのは、私の前任者でした。Sunny Richさんの創業者・陳貴光董事長が『無我利他』を経営理念に掲げていることに、いたく感激しました。“ 他人の利益を最優先に考えた上で、自社の企業活動を展開する ” ──その精神は、住友グループの経営理念『自利利他公私一如※』と深く通じ合います。Sunny Richさんは漁電共生型太陽光発電の最大手。協業を望む他企業から引く手あまたでしたが、当社は陳董事長とその理念に強く共感し、『ぜひとも一緒にビジネスがしたい』と決意。熱心に、かつ粘り強く交渉し、その過程で2人は “ 肝胆相照らす仲 ” となって、今回の事業へと結び付いたのです」(宮田)

こうした両社の経営理念は、「地域創生」へとつながっていく。後編ではその背景を見ていこう。

- ※「自利利他公私一如」:「企業は私的な存在であると同時に公的な器である」という意味の、住友の事業精神を表す言葉

(後編につづく)

(内容、肩書は2025年2月時点)

お問い合わせ

SMFLみらいパートナーズ株式会社 環境エネルギー開発部

メールアドレス: