イノベーションをもたらす鍵は、開発を内製化し、エンジニアがビジネス現場と共創する体制づくり

トップの旗振りのもと、全社を挙げてデジタル化に取り組んでいるSMFL。見据えているのは「デジタルイノベーション」だ。デジタル先進企業として、社会にイノベーションを起こそうというDX構想である。構想の核となるプロジェクトチーム「イノベーションPT」は、どのような役割を果たしているのか。前回に続き、SMFLのデジタル戦略を主導するリーダーたちが語る。

ユーザー目線で課題を見出し、デジタルシフトを促進

2020年4月、SMFLは経営理念や経営方針を再定義し、新たな理念体系として「SMFL Way」を制定した。社内には、デジタルの開発部門と、営業・事務・本社部門の社員とが協働するプロジェクトチーム「イノベーションPT」が発足。徹底したユーザー目線で、社内業務の効率化、営業支援、デジタルのビジネス化に取り組む。

イノベーションPTへの参加者数は、延べ681人(2021年3月末)。取り組みを始めている個別プロジェクトは30以上を数え、すでにいくつもの実績が生まれている。例をいくつか紹介してみよう。

AIを駆使したFAX自動仕分けシステム「ファックス フロンティア」

AI(人工知能)の画像認識を用い、FAXの自動仕分けを可能にした社内向けシステム「ファックス フロンティア」。月間2万件もの処理をこなし、精度は99%。毎日数時間かかっていた不備検知の時間が、最短10分に短縮された。

スマートフォン用営業支援アプリ「Gaia」

2019年4月から運用を開始した「Gaia」は、一般リース物件を扱う営業担当者向けの営業支援アプリ。顧客情報やリース物件の仕様など、営業活動に必要なデータをスマートフォンから閲覧できる。重くてかさばる分厚いファイルを持ち歩く必要がなくなった。使用感や改善要望をフィードバックして、こまめに機能を強化。すでに約20回のアップデートを重ねている。

モノのライフサイクル管理プラットフォーム「assetforce」

川名 洋平

業種を問わず、棚卸しやメンテナンスなどの資産管理フローを一元管理し、企業内の「モノのライフサイクル管理」にまつわる課題を解決する。リースを通じて資産のライフサイクルを管理してきたSMFLならではのノウハウが、システムに注ぎ込まれている。これまでは社内、グループ会社中心に活用していたが、2021年4月からお客さまへ提供を開始。

イノベーションPTのリーダーを務める川名洋平は語る。

「プロジェクトの多くは、新しいこと、前例のないことへの挑戦です。ベンチマークにできるものがないだけに、拠り所にできるのは現場の声しかありません。丁寧に現場の声を聴き、課題を明確にして、解決を図ること。それこそが指標であり、SMFL Wayで掲げるFive Valuesの1つ『Customer First』にもつながります」

意思決定を外に委ねない。ビジネス現場と共創し、開発を内製化

日本では現在、ITエンジニアの大半がシステム開発会社に所属している実態がある。一般的に、企業が新たにオリジナルのシステムを構築しようとすれば、システム開発会社に外注するケースが多い。自社負担を減らす合理的な方法である半面、仕様に関する意思決定を外部企業に委ねることにもなりかねない。その結果、システムがいつしかブラックボックス化していったり、タイムリーなカスタマイズが難しくなったりすることもある。

対するに、SMFLのデジタル開発部隊を率いる藤原雄が重視しているのは、「事業部と開発の共創」だ。「テクノロジーを大切にするなら、開発は内製化すべき」と力説する。

藤原 雄

改めて考えてみよう。「解決したい課題」に直面しているのは、誰か。

「開発部隊ではないですよね。それは、現場です。ソリューションのヒントは、現場の声にこそある。開発段階から十分に現場からヒヤリングすることで、かゆいところに手が届くシステムを提供できるようになるのです」(藤原)

イノベーションPTの個別プロジェクトには、システムの仕様を決める開発担当、業務を知る担当者、システムを利用するユーザー(その声を代弁する営業担当)の3者が参加する。品質に妥協せず、どこからの声も漏らさず聴くためだ。

「開発部隊が奮闘するだけでは、デジタルシフトは起こりません。現場も巻き込んで、内製化したチームで担当するからこそ、ビジネス現場の課題にきめ細かく対応するソリューションを探り当てられ、実装できるのです」(藤原)

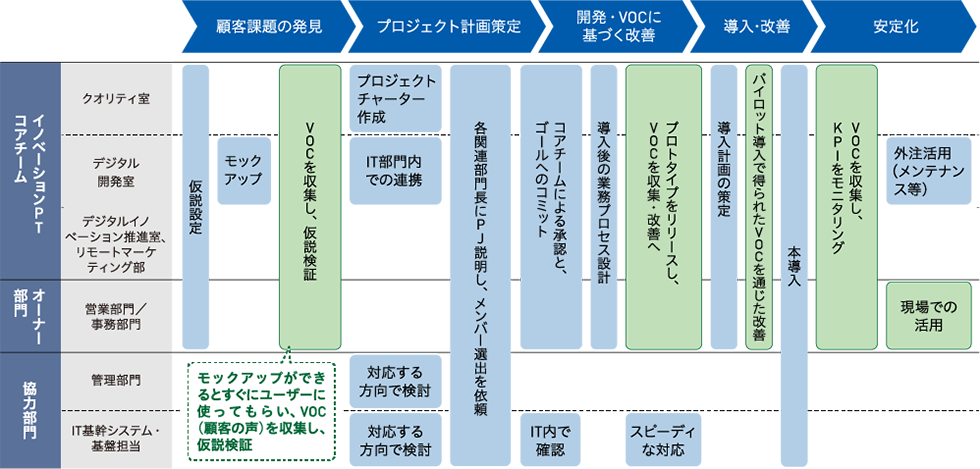

事業部、管理部門を巻き込んだDXチームを運営

アジャイル型開発を推進

開発の内製化。そのシステム開発スタイルも、従来のそれとは異なる。「現場の優先度に応えて機敏かつ柔軟に取り入れる『アジャイル型開発』を推し進めています」(藤原)

イノベーションPTの指針として掲げた「大きく考え、小さく素早く始める」──その姿勢の現れが、アジャイル型開発の推進である。

従来のシステム開発では、多くの場合、企画・設計・開発・運用と、工程ごとの役割が明確に分かれ、段階を踏んで進めるウォーターフォール型の手法が用いられてきた。一方、SMFLでは、即応性をもってシステムを構築できるアジャイル型の開発手法を選択している(図参照)。

仕様変更も柔軟に。デジタルプロジェクトの進め方

「それぞれの手法の違いは、絵画やイラストを描き上げるイメージで考えると分かりやすいでしょう。ウォーターフォール型は、各工程にかかる工数を見積もりやすいので、開発計画も立てやすい。半面、ユーザーは完成するまで全貌が分からず、仕様を柔軟に変更しにくいデメリットがあります」(川名)

一方、アジャイル型の開発は、搭載する機能の優先順位付けを社内で行うのではなく、顧客の声を何度も聞きながら、機能を徐々に増やしていく。

「7割程度完成したら、徐々に現場で使ってみます。そこで得たフィードバックをもとに追加の開発を行っていくので、『システムを作ってはみたが全く使われない』という悲しい事態にはなりません。一般に、プロジェクトの多くは陽の目をみなかったり、スケールしなかったりと、成功率は高くありません。しかしわれわれの進め方は、リスクを最小化しながら改善を重ねられるため、そびえるゴールに段階的に近づくことができます」(川名)

SMFLのDX戦略は始まったばかり。道は平坦ではないが、確実に推進力を増しながら、デジタルイノベーションという未来を目指して歩み続けている。

(内容、肩書は2021年5月時点)

お問い合わせ

DX推進部

メールアドレス: