ツルハの取り組みに見る「排出権付リース」の可能性。北海道津別町の森林クレジットを活用したカーボンオフセット

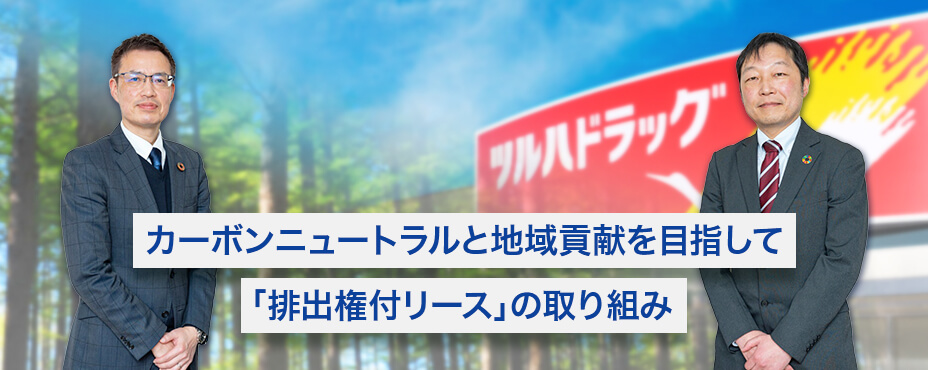

全国でドラッグストアチェーンを運営するツルハホールディングスの連結子会社・ツルハは、三井住友ファイナンス&リース(SMFL)と、北海道津別町が創出した森林由来のカーボンクレジットを利用する「排出権付リース」の取り組みを開始した。対象としたのは、ツルハの創業から発展に至る歩みを支えてきた、地元・北海道にオープンした「ツルハドラッグ屯田6条店」の店舗設備。今回の取り組みについて、ツルハホールディングスが寄せる思いと、それを支えたSMFLの社会課題を解決するビジネスについて、両者の担当者に話を聞いた。

ネットゼロに向けた新たなソリューションとして「排出権付リース」を導入

ドラッグストアチェーン大手のツルハホールディングス(以下、ツルハHD)が、SDGs経営を戦略的に推進している。「ツルハドラッグ」「くすりの福太郎」「ウォンツ」「レデイ薬局」などのブランドで全国展開する同社は、新たな取り組みを開始した。株式会社ツルハ(以下、ツルハ)、SMFL、および北海道津別町の3者が取り組むSDGsへの新たな環境貢献策だ。

サステナブル経営推進部 部長

ESG推進プロジェクトリーダー

福地 雅 氏

ツルハHDでサステナビリティ経営の舵取り役を務める、サステナブル経営推進部 部長の福地雅氏が語る。「ツルハは、LED照明の採用や、電力需給を調整するEMS(エネルギーマネジメントシステム)の導入、太陽光パネルの設置など、CO2排出量の削減や再生可能エネルギーの活用に積極的に取り組んできました。このたび、環境貢献、そして地域貢献も視野に入れた新たな取り組みを開始しました」(福地氏)

それが、SMFLが提供する「排出権付リース※1」だ。ツルハHDは、「お客様の生活に豊かさと余裕を提供しよう」という経営理念の下、自社のマテリアリティ(重要課題)の一つとして「次世代への地球環境を考える」を掲げ、「2030年度に、1店舗当たりのCO2排出量を2013年度比で46%削減」「2050年にネットゼロ」という高い目標を設定。2023年5月には社長直轄の組織としてサステナブル経営推進部を設置するなど、環境・社会・経済のサステナビリティ経営を業界内で先駆けて進めてきた。ただ、「2050年にネットゼロ」の実現は容易ではない。新設された同部の部長の福地氏は、カーボンニュートラルの達成に向けた新たなソリューションを模索していた。

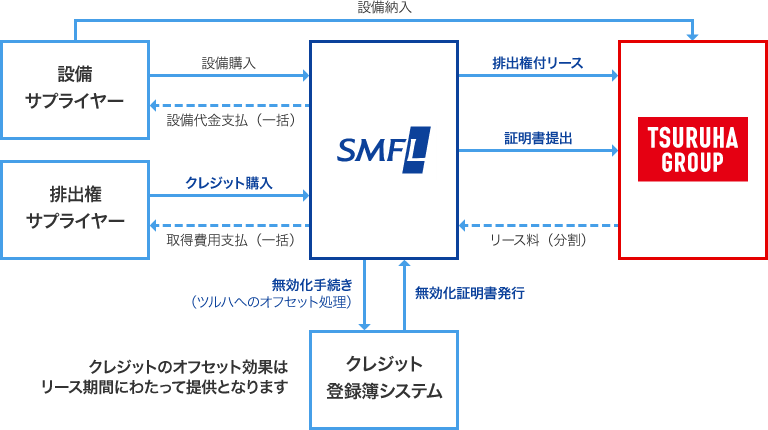

そんな福地氏の目に留まったのが、2024年3月のSMFLのプレスリリースだ。それは、リース物件を導入する企業が自社の目的に合ったクレジット※2の種類・数量を選択し、そのクレジットをリース契約に付加して提供する「排出権付リース」のサービス開始に関する内容だった。このスキームの活用により、リース期間中に契約物件から排出されるCO2排出量について、カーボンオフセットが可能になる。

福地氏は「これは我々にとって、(2050年の目標達成に向けた)新たな環境貢献策につながるのではないか」と感じ、SMFLの北海道営業部 上席部長代理(現:副部長)・小野寺康司にコンタクトを取った。当時についてSMFLの小野寺が振り返る。「ツルハさんとは長年、店舗什器のリース取引などでお付き合いがありました。そのなかで、店舗開発部門や経理・財務部門の方々とやりとりがあり、店舗照明のLED化や太陽光発電の導入でご支援させていただくことはございました。とはいえ、SMFLはリースや太陽光発電以外にも、お客さまの経営課題の解決に資するさまざまなソリューションをご提供しています。そうした “ SMFLの全体像 ” をツルハさんのより幅広い部門の皆さまにお伝えし、最適な提案を積み重ねていきたい、という思いがありました。サステナブル経営推進部の部長である福地さんが『排出権付リース』に関心を持ってくださったことは、とても幸いでした」(小野寺)

それ以前にもSMFLとしていくつかのCO2排出削減施策は提案してきていたが、今回の排出権付リースの強みについて、小野寺は次のように述べる。「店舗でのLED照明導入による省エネや、太陽光発電設備設置による創エネだけではない、別の切り口での提案を求められていると考えました。例えばツルハさんが多く出店なさっている北海道や東北地方では日照量が多くなく、太陽光発電の導入効率も相対的に低い傾向にあります。そこで今回、『排出権付リース』の商品特性を福地様にご説明したところ、より確実にCO2排出量をカーボンオフセットできること、またオフセットするCO2排出量をあらかじめ見通せるため、ロードマップが立てやすいことに大きな魅力を感じてくださり、具体的な検討プロセスに移行していきました」(小野寺)

- ※1 排出権付リース:対象物件のリース期間中に見込まれるCO2排出量をクレジットで相殺するスキーム。ここではカーボンクレジットの総称として「排出権」の語を用いている。日本の法律上は「算定割当量」と定義される。

- ※2 クレジット:省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用に伴って削減できたCO2などの排出量や、適切な森林管理によるCO2などの吸収量を、国の認証を得て取引できる制度。国内では経済産業省・環境省・農林水産省が「J-クレジット制度」として推進している。

排出権付リース スキーム図

「創業の地・北海道で全てを始める」というツルハの思いから、札幌の新店舗を第一号店に

まず、検討したのは、排出権付リースに付加するクレジットの種類だった。SMFLが排出権付リースで付加できるクレジットは、「由来別」に7種類。再生可能エネルギー由来、省エネルギー由来、森林吸収由来、などである。今回、森林由来のクレジットを選択する鍵になったのは、「ツルハ創業の地・北海道への貢献」だった。

福地氏がこう語る。「ツルハは北海道で創業した企業です。以来、約100年にわたり歩んできた成長の道のりも、地元・北海道に支えていただきました。今回の新たな取り組みでも、地域貢献の観点から、ぜひ北海道内のクレジットにこだわりたかったのです」(福地氏)

ツルハのそんな思いに触れた小野寺は、すぐに北海道庁の経済部ゼロカーボン推進局(現:経済部GX推進局)に問い合わせた。福地氏と共に道庁を訪ね、クレジットに力を注ぐ道内の市区町村を探すことにした。そこで提示されたのが「津別町の森林由来クレジット」だった。

小野寺 康司

“ ぜひとも、津別町を推薦したい ” 気持ちになった──と、小野寺は言う。「道庁の推進局さんが提示してくださった10前後の市町村のリストのなかで、津別町の取り組みは特に目を引きました。町域総面積の約9割を森林が占める自然豊かな同町は、『愛林のまち津別町』を掲げ、町を挙げて森林由来のクレジット創出に積極的に取り組んでいる自治体です。一方のツルハさんも、環境配慮の植林材を用いた商品の販売や植林活動に注力しており、同町の方針とよく響き合う。私からも福地さんに同町のクレジットを推薦し、決めていただきました」(小野寺)

ツルハにとっての「決め手」は何だったのか。福地氏は次のように語る。「実際に津別町を訪れ、役場の方や住民の方のお声を聞いて肌で感じたのは、皆さんが町の森林を愛していること、林業にまつわる高い技術を有していることでした。また、植樹体験や枝打ち体験など、ツルハのお客さまに還元できるイベントを津別町と共同で企画できる点も魅力に感じました。津別町の価値を発信でき、地域に貢献できること。また、『お客様第一』を掲げ『身近なインフラでありたい』と願うツルハの姿勢にもふさわしいと感じたこと。これらの点から、津別町が創出した森林由来のクレジットを活用することに決めました」(福地氏)

福地氏は、「排出権付リースを適用する第一号店は、やはり、北海道内の店舗から選びたいと考えていた」という。その結果、2024年9月にオープン予定(当時)のツルハドラッグ屯田6条店に決定した。

SDGsリース『みらい2030®』も活用してSDGsにさらに貢献

さて、今回の取り組みでは、排出権付リースに加え、SMFLが提供するSDGsリース『みらい2030®』※3の枠組みも活用した。ツルハの排出権付リースで活用されるのは「寄付型」だ。ツルハは、SMFLを通じて、リース契約総額の0.1%を認定NPO法人ウォーターエイドジャパンに寄付する。SDGsリースの枠組みを利用することにした狙いを、福地氏は次のように語る。

「自然環境に貢献する “ 次の一手 ” として、『水』に着目していました。ウォーターエイドジャパンは、『すべての人が清潔な水と衛生にアクセスできること』を目指し、1981年にイギリスの水道事業体の支援によって設立された国際NGOの日本法人です。その活動は、当社のマテリアリティである『次世代への地球環境を考える』にも通じています。今回の取り組みを、より効果的なものとするために、SDGsリースを活用することにしました」(福地氏)

- ※3 SDGsリース『みらい2030®』:SMFLが株式会社日本総合研究所と共同で提供する、SDGs達成に貢献が可能なスキーム。以下の2タイプが用意されている。①「寄付型」:リース料の一部が、SDGs達成に資する公益財団法人または認定NPO法人などにSMFLから寄付される。②「評価型」:再生可能エネルギー・省エネルギー関連の設備リースを対象とし、設備導入による効果やSDGsへの取り組みなどに対する評価書が提供される。

ツルハとのSDGsリース スキーム図

さらなるサステナビリティの挑戦へ。金融の枠を超えて、SMFLが支援

今回のツルハの取り組みには、多方面の外部企業からも関心が寄せられているようだ。福地氏がこう明かす。「同業他社からはドラッグストア業界の商談会『JAPANドラッグストアショー』の場で、“ 当社も排出権付リースに興味があるのだが… ” “ SMFLさんと排出権付リースに取り組みたい ” といった声を聞いています。サステナビリティ経営を目指して具体的な取り組みを検討している企業にとって、削減効果が数値化できる点がとても魅力的だったのでしょう。種々の反響を目の当たりにして、当社の情報開示にも貢献できたことを実感しています。当社の経営陣もこうした反響を歓迎しています」(福地氏)

ツルハと津別町の連携にも新たな展開がある。ツルハが主催するお客さま向けイベントで、津別町が運営するバイオマス施設の見学会や、森林での植樹・枝打ち体験などの企画が検討されているとのことだ。

SMFLとの協業について、福地氏にはこんな展望があるという。「今回の “ 第1号案件 ” では北海道への貢献にフォーカスしましたが、全国に店舗展開するドラッグストアチェーンとして、北海道以外の各地域に貢献したいという思いも当然あります。今回と同様のスキームを、今後、全国で展開するつもりです。また、新たな環境貢献策として、SMFLみらいパートナーズさんが提供するバーチャルPPA※4についての提案を受けています。今回の取り組みでは、小野寺さんが当社の意向を的確に汲み取ってくださり、当社の課題に対するソリューションとして排出権付リースをアレンジしてくださいました。サステナビリティ経営を推進するパートナーとして、SMFLさんには今後も期待しています」(福地氏)

期待の言葉に小野寺が応えた。「SMFLでは、お客さまの経営課題や社会課題の解決に向け、パートナーとなって共に取り組むべく、金融の枠を超えて活動しています。私たちは、リレーションシップマネージャーとして、“ お客さまが今どんな課題と向き合っているのか ”、多面的に把握することが求められています。だからこそ、お客さまの様々な立場の方と接点を持つことが重要です。今回のツルハさんとの案件では、福地さん率いる『サステナブル経営推進部』との協力が実を結びました。今後もこうした “ 接点の広がり ” を大切にして、ご満足いただけるような新たな価値の提供に取り組んでまいります」(小野寺)

パートナーとしての絆を深めた両者。SDGs達成に向けた挑戦がこれからも続く。

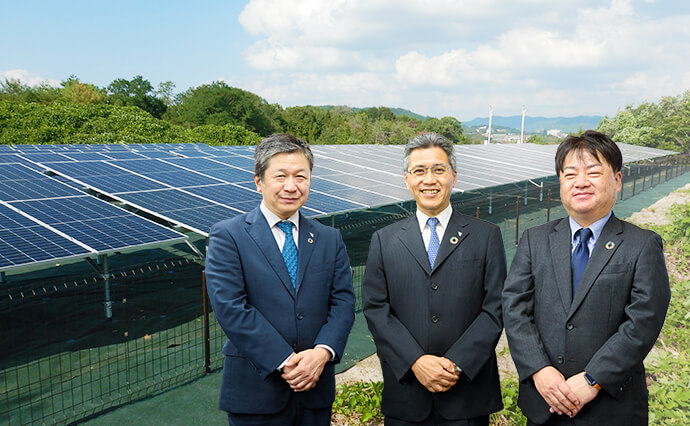

町の約9割を森林が占める北海道津別町。

森林由来のクレジットを排出権付リースに付加することで取り組みに参画

──津別町はどんな町でしょうか。

津別町 道東に位置する林業・林産業を主産業の一つとして発展した町です。「愛林のまち津別町」をキャッチコピーに掲げ、総面積の約86%を国・道有林などの森林が占めます。

──本取り組みに参画された経緯を教えてください。

津別町 北海道庁の経済部ゼロカーボン推進局(現:経済部GX推進局)より、ツルハさんとSMFLさんが森林由来のクレジットを探すなかで、津別町のクレジットに関心を持たれているとお聞きし、ご面談したのが始まりです。津別町が積極的に森林由来のクレジット創出に取り組んでいること、また町有林をどうクレジットとして排出権化しているのか、詳しくご説明したところ、事前に津別町のホームページもご覧いただいており、すぐにご理解いただけました。その後、実際に福地さんと小野寺さんが津別町にお越しくださり、津別町の森林を直接目で見て、木を大事にしながら木を生かそうとする町の姿勢に対し、町の姿勢がツルハさんの理念と合致することを確かめていただきました。また、植樹体験や枝打ち体験といった購入特典にまで関心を持っていただけたことは幸いでした。

──本取り組みにあたって津別町としてアピールされた点はありますか。

津別町 町全体で森林のアピールに取り組んでいる点と林業にまつわる技術力です。令和3年に新築した役場庁舎には多くの木材を使用し、その約9割を町内で製材された木材で占めるなど、津別町の森林の情報発信には積極的に取り組んでいます。また技術力については、国内トップクラスのシェアを誇る構造用合板製造企業など、林業関連の企業を多く擁し、例えば東京オリンピック・パラリンピックの選手の木製メダルケースや、崎陽軒さんのシウマイ弁当の折り箱は津別町内の企業で作っています。

──本取り組みへの評価や今後の2者との展望をお聞かせください。

津別町 ツルハさんを通じて津別町の森林を広くアピールすることができました。また、今後について、SMFLさんを通じて津別町の森林由来のクレジットのさらなる活用を検討するとともに、北海道を代表する企業であるツルハさんと、地域の皆さまに向けたさまざまなイベントを企画し、地域貢献を図っていきたいと考えます。

津別町の上空写真

- ※4 バーチャルPPA:再エネ発電所由来の再エネ電力とそれに伴う環境価値のうち、環境価値のみを長期間にわたって供給する契約

(内容、肩書は2025年7月時点)