独自の「キャリア開発支援制度」で自律的なキャリア形成を促進し、プロフェッショナルな人材を育てる

人的資本経営の機運が高まるなか、あらゆる企業が社員の成長やキャリア形成を充実させようとしている。三井住友ファイナンス&リース(SMFL)は社員一人ひとりが夢や希望に向かって前向きにチャレンジし、自律的に成長できる環境を目指し、業界に先駆けて人材育成投資の強化を図る。経営戦略と連動した人材戦略の土台として、「Management Foundation(「DE&Iの深化」「well beingの向上」)」を追求し、「Organization」「Talent」「Culture」の3つを戦略の柱に、数々の人事施策を展開する。なかでもユニークなのは、社員一人ひとりの自律的なキャリア形成を支援する4つの制度であり、それを1つのサイクルとして回す「キャリア開発支援制度」だ。この制度を活用し、キャリアを形成している3人の社員に、自身のキャリア観やSMFLの人材育成について聞いた。

SMFL独自の4つのキャリア開発支援制度とは

SMFLにとって、最も重要な経営資本の一つが「人材」だ。2025年度の人材育成投資額は14.3億円、うち教育費7.4億円とする計画であり、社員一人当たりの人材育成投資額は年間約25万円に上る。

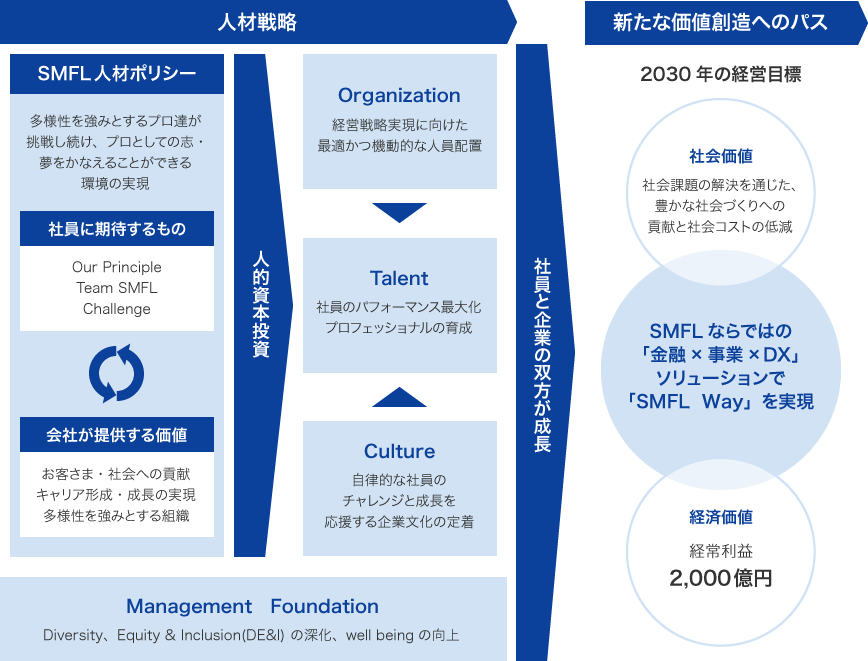

経営戦略と連動する形で、人材戦略を策定、実行している(図1)。2030年に向けて設定した目標は「社会課題の解決を通じた、豊かな社会づくりへの貢献と社会コストの低減」(社会価値)と「経常利益2,000億円」(経済価値)だ。これを実現するため、全ての人材戦略の土台として、DE&Iの深化とwell beingの向上(Management Foundation)を追求し、その上で、経営戦略実現に向けた最適かつ機動的な人員配置(Organization)と、自律的な社員のチャレンジと成長を応援する企業文化の定着(Culture)により、社員のパフォーマンス最大化・プロフェッショナルの育成(Talent)を目指す。

この人材戦略に基づき、多様な人事施策を運営している。なかでも力を入れているのがキャリア開発支援制度だ。社員一人ひとりのチャレンジと成長をバックアップするため、4つのユニークな制度を1つのサイクルとしている。

1つ目の制度「Job Format」では、各部店の業務内容と求めているスキルを分かりやすく解説し、全社員に公開している。2つ目の「Job Forum」は、各部店の業務説明会であり、全社の幅広い業務をより詳細に知ることができる。3つ目の「Job Shadow」は、自身が興味を持った部署で1日業務体験できる制度だ。4つ目の「SMFL Career Challenge(以下、Career Challenge)」は、社内公募制度。「Job Format」、「Job Forum」、「Job Shadow」で得た知識や体験をベースに、希望する部店に応募できる。SMFLは、このサイクルを毎年実行している。社員一人ひとりがキャリアオーナーシップを発揮し、自分の理想とするキャリアに向けていつでも動き出すことができる。

それだけではない。SMFLのビジネスにおいて、ベースとして求められる各種専門スキル、例えば審査・顧客提案力・デジタルトランスフォーメーション(DX)・環境関連の知見を備えた人材の育成を目指し、「社内トレーニー」「社内インターン」制度を実施している。これらは短期間で効果を求めるものではなく、1~3カ月間にわたり実施することで、しっかりとスキルを習得してもらうことを目的としている。これらの分野でさらなる挑戦を希望する場合は、前述のCareer Challengeを活用し、該当する部署へ応募することもできる。

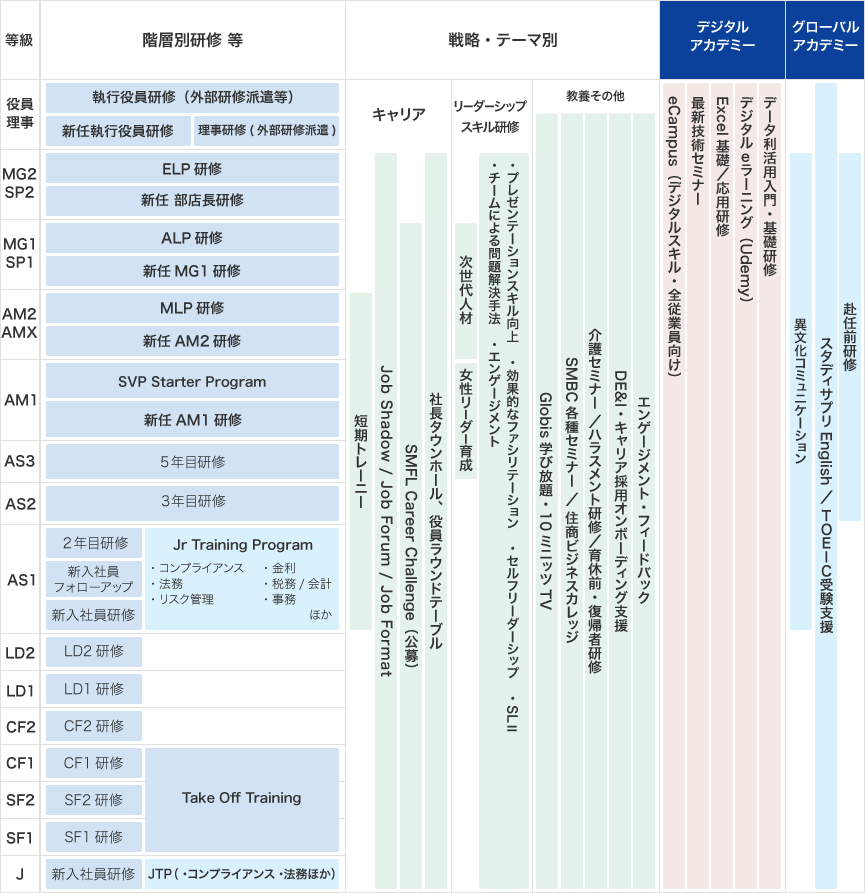

それ以外にも、社員が自ら進んで専門性を磨くための研修プラットフォーム「SMFLアカデミー」を立ち上げ、人的資本のさらなる高度化を図っている(図2)。

(図1)経営戦略と連動した、SMFLの人材戦略

(図2)4つのキャリア開発支援制度を含む、SMFL独自の人材育成体系

キャリア開発支援制度を活用し、自身が望むフィールドを目指す

これらのキャリア開発支援制度を活用し、自身の望むキャリア形成に挑戦している3人の社員に体験談を聞いた。

SMFL 環境エネルギー推進部/

SMFLみらいパートナーズ エネルギーサービス部 業務主任

牛島 愛子

環境エネルギー推進部 業務主任の牛島 愛子は、下の子どもがまだ幼かったため、以前の所属部署では時短勤務をしていた。しかし、業務量その他の理由で残業になることが多く、子育てとの両立が難しかった。その後、夫の在宅勤務が増え、子どもの送迎を任せられるようになったこともあり、2022年にもともと興味のあった同部のJob Shadowに参加することにした。「今までとは全く異なる事業の話や職場環境に触れ、この場で自分も働きたいという気持ちと、ワークライフバランスの確保も業務スキルの向上も同時にチャレンジしたいという意欲が湧きました」(牛島)。2024年にCareer Challengeを活用して現在の部署へ異動。2025年度には、時短勤務からフルタイム勤務へ切り替えたという。

SMFL DX推進部 副主任

髙橋 成美

DX推進部 副主任の髙橋 成美は、入社5年目の若手社員だ。「入社時は、自分のキャリアにオーナーシップを持って取り組む姿勢が、あまり強くなかったと思います」と話す。入社後、3年間営業部門で働くなかで、自身のキャリアについて少しずつ考えるようになったという。

「とはいえ、社内にどんな部署があるか分かりませんでした。まずは外の世界を見てみようと考え、トレーニー制度を活用してDX推進部で3カ月勤務してみました。IT人材を目指していたわけではありませんが、DX推進部にはさまざまな部門の経験者やキャリア採用などで人が集まっていると聞き、いろんな話を聞きながら業務経験ができると思い選びました」(髙橋)。その後、Career Challengeを活用し、同部署へ異動した。「トレーニーを経験したことで業務内容をある程度把握できたことと、部署の雰囲気を感じメンバーとも知り合いになれたことで、異動後もすぐに馴染めました」と話す。

SMFL 航空事業開発部 上席部長代理

衣畑 隼

航空事業開発部 上席部長代理の衣畑 隼は、入社してから5年間は、大阪と東京の営業部で工作機械のサプライヤー営業をしていた。「そのなかで、ずっと海外のビジネスをしたいと上司や周囲に話していました」(衣畑)

その後、ニューヨーク支店への異動がかない、6年間勤務。夢を果たすことができた。「帰国後、ICT企画部と事務企画部を経験しました。そのなかで『やはり自分はビジネスの最前線で業務に携わりたい』と感じ、Career Challengeを活用して2025年4月に現在の部署へ異動しました。常に新しいことに挑戦したい性格なので、今の部署は自分に合っていると感じます」と話す。

希望部店を自ら選び、希望先の部店長に直接アピールできる

キャリア開発支援制度の魅力について尋ねると、牛島は「希望する部店を自ら選び、部店長に直接アピールできることです」と述べた。Career Challengeでは、異動を希望する先の部店長と面談する機会が提供される。「知りたいことを直接質問できると同時に、自分の考えを伝えられる点が良いですね」と語った。

髙橋は「ニーズに合わせていろいろな制度があるのが良いです。Job Shadowのような1日だけの体験もあれば、トレーニー制度のように1~3カ月かけてじっくり経験できる制度もあります」と話す。「希望先の業務内容やメンバーの様子を、ある程度認識した上で異動することができました。不安よりも期待の方が大きかったです」(髙橋)。業務を実際に体験し、自分が思い描いていた理想と違うと感じれば、また違うキャリアを目指すこともできる。キャリアを自律的に選択していける点が、大きな魅力になっている。

衣畑は、「今すぐでなくても、長期的な視点で異動を考えている人にも合致する良い制度だと思います」と話す。Career Challengeで異動希望先の部店長と話すと、部署が求める人材像も分かってくる。Job Shadowはわずか1日の体験だが、それだけでも部署の雰囲気やメンバーの様子を見られる貴重な経験になる。

自ら選んだキャリアだから、本気で頑張ろうと思える

牛島は今回の異動を振り返り、自身が変化する良いきっかけになったと話す。「子育てとの両立を図るため、異動が必要だと考えていました。しかし、私が抜けると他のメンバーの負担が増えるのではないかと悩み、行動に移すまで1年以上かかりました。結果的には、制度を活用してよかったと思います。上司や同僚は私の思いを理解し、笑顔で送り出してくれました。自分の考えを素直に話し、周囲の協力を得ながらキャリアを伸ばしていける。当社独自の組織文化を感じます」(牛島)

不安もあったが、思いきってJob Shadowに参加し、「この部署なら、自分はこんな貢献ができる」という勇気を得られたことが、一歩を踏み出すきっかけになった。「大きいのは、会社の辞令ではなく、自身の判断で異動したという事実です。自ら選んだ道だから、本気で頑張ろうと思えます。緊張感と責任感の両方を感じながら、業務を行っています」(牛島)

髙橋は、「若手社員の中には、私のようにキャリアオーナーシップをうまくイメージできない人も少なくないのではないでしょうか。まずは視野を広げるためにJob Shadowやトレーニー制度を活用してほしいです」と話す。

「異動が目的ではなく、社内のことを知るために制度を活用している人がいて、こうした活用方法もあるのかと膝を打ちました」(衣畑)。衣畑が帰国してすぐに勤務したICT企画部には、キャリア採用で入社したIT・システムのプロがたくさんいる。システム担当者は、社内のあらゆる部署と業務をしなければならない。「ある人は、Job Shadow を活用して相手側の部署の業務内容を理解しようとしていました」(衣畑)。ビジネスパーソンとして成長するためにも効果的な使い方だ。

3者3様の考えでキャリア開発支援制度を活用し、自らのキャリアを充実させている。SMFLは、今後も「社員一人ひとりが成長できる企業」を目指し、制度を充実させていく。

社員一人ひとりとのコミュニケーションを大切に「キャリア開発」を支援

ヒューマンキャピタル開発部長

具志 亨

SMFLは、不動産や環境エネルギー事業など、従来のリース会社にはなかった領域にも急速にビジネスを広げています。各分野の業務を支えるプロフェッショナルが、これまで以上に求められているのです。当社のキャリア開発支援制度は社員一人ひとりの自律したキャリア形成を支援するだけでなく、お互いの業務を知り、理想的な組織文化を醸成するための仕組みとしても機能していることが分かりました。人事部門は今後も社員一人ひとりとのコミュニケーションを大切にしながら、キャリア形成をしっかりとフォローしていきます。

取材協力:平沢真一 ジャーナリスト

(内容、肩書は2025年10月時点)