Profile

公益財団法人 自然エネルギー財団

研究局長

石田雅也(いしだ・まさや)

日経BPで日経コンピュータ編集長やニューヨーク支局長を務めるなど、技術情報メディアとインターネットビジネスの立ち上げに数多く関わる。2017年に財団に参加し、企業・地域における自然エネルギーの利用拡大に向けた情報発信や政策提言を担当。「自然エネルギーユーザー企業ネットワーク」(略称:RE-Users)を2018年4月から運営。「電力調達ガイドブック」や「コーポレートPPAガイドブック」を執筆。2021年9月から国際イニシアティブ「RE100」のテクニカル・アドバイザリー・グループのメンバーを務める。

脱炭素を推進する中、FIT制度やFIP制度について耳にする機会もあるでしょう。これらの制度は、発電事業者が再生可能エネルギー由来の電力(以下、再エネ電力)を売電する際に利用するものですが、需要家企業も日本の再生可能エネルギーの状況を理解する上で押さえておくべき重要なキーワードです。

本記事では、両制度の目的や違い、再生可能エネルギーを用いた発電(以下、再エネ発電)を取り巻く環境の変化、さらに現在、政府が促進するFIT制度からFIP制度への移行について詳しく解説します。また、自社の敷地に太陽光発電設備を導入できる需要家企業にとって、売電よりもメリットが大きいとされる自家消費目的の再エネ発電設備の導入についても取り上げます。

国内の再エネ導入促進のために制定されたFIT・FIP制度

まずはFIT制度とFIP制度の目的とその違いを確認しましょう。

両制度は発電事業者が売電する際の価格に関する仕組みで、電気を利用する需要家にとって直接影響を与えるものではありません。

FIT制度:発電事業者が再エネ電力を固定価格で売電できる仕組み

2012年7月に開始されたのがFIT(フィット/Feed-in Tariff)制度で、太陽光、風力、水力など再生可能エネルギーによる発電の普及を目的として発足しました。正式名称は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度と言います。

FIT制度では発電事業者が発電した再エネ電力を、政府が設定した固定価格で電力会社が買い取ります。固定価格は発電に必要なコストよりも高い価格設定がされており、再エネ発電への事業参入を促進し、国内における再エネ発電の普及を後押ししました。

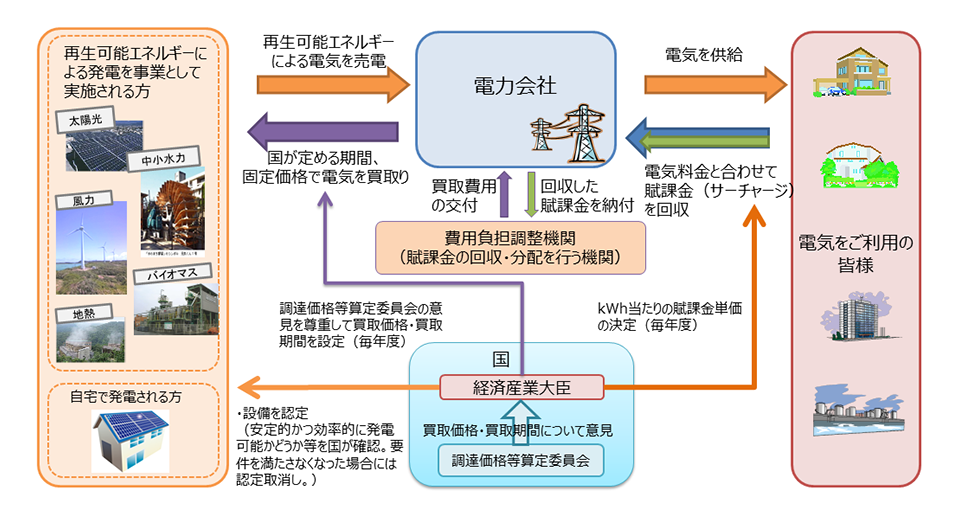

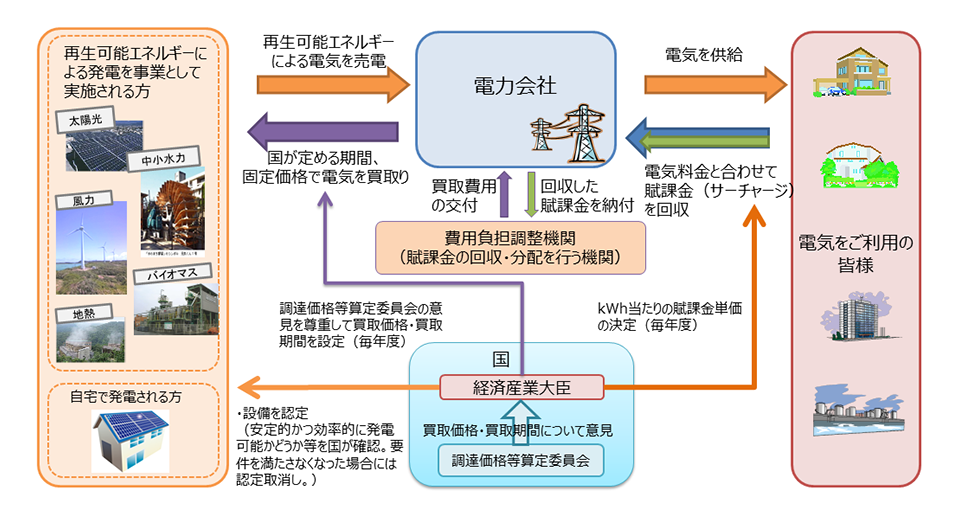

電力会社が再エネ電力を買い取る場合の「1kWh当たり単価(調達価格)」は、経済産業省内に設置された調達価格等算定委員会の意見に基づき、経済産業大臣が決定します。

また、市場価格と買取価格の差額は、再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)として消費者の電気料金に上乗せされます。FIT制度の仕組み、再エネ賦課金の流れは以下の図で整理されています。

出典:電力広域的運営推進機関「制度概要」

FIT制度が再エネ発電事業参入のハードルを下げた結果、日本の再エネ比率は20%台へ

世界的なカーボンニュートラルの流れの中、日本でも化石燃料に頼らない電力を「次世代の主力電力」として確保する必要がありましたが、FIT制度開始以前は、再エネ発電を行うためのコストが大きく発電事業者の参入ハードルが高い状況でした。そのため、政府は買取価格を保証し、発電事業者を支援することで再エネ発電の普及を促しました。

その結果、太陽光発電をはじめとする再エネ発電が全国に広まりました。実際、FIT制度は再エネ発電の普及促進に大きく貢献し、日本における再エネの電源構成比(電気を作る方法ごとに分けた場合の割合)は、同制度開始前である2011年度の10.4%から2022年度には21.7%と、倍以上にまで拡大しています※1。

※1 出典・参照元:経済産業省 資源エネルギー庁「日本の多様な再エネ拡大策で、世界の「3倍」目標にも貢献」

FIP制度:発電事業者が再エネ電力を売電して安定した収入を得られる仕組み

FIT制度による再エネ発電設備の大幅な増加など、再エネ発電を取り巻く環境が徐々に変化していく中、2022年4月に開始されたのがFIP(フィップ/Feed-in Premium)制度です。

同制度は、再生可能エネルギーの普及促進に加え、買取価格に需要と供給のバランスを反映することで、将来的には再生可能エネルギーを特別扱いせず、従来の電力市場と統合することも目的としています。

FIP制度では固定価格での買い取りは廃止され、発電事業者が卸電力市場で直接売電します。その際、市場価格に「プレミアム」と呼ばれる市場価格連動型の補助金が付与されます。

FIT制度と同様に、基準となる価格は調達価格等算定委員会の意見に基づき、経済産業大臣が決定します。FIP制度では、発電に必要な各種費用の見込み額を基に、「基準価格(FIP価格)」および「参照価格※2」が決定されます。両者の差額がプレミアム分※3として売電収入に上乗せされ、発電事業者の収入となるのです。

※2 市場での取引などを通じて再エネ発電事業者が期待できる収入分を算定したもの。市場価格に連動して1カ月単位で更新される

※3 参照価格同様、1カ月単位で更新される

FIT制度下では、発電事業者が発電した再エネ電力が固定価格で買い取られるため、電力市場の需給や事業者間の競争の影響を受けずに運用されていました。一方、FIP制度では発電事業者が電力の需給状況を踏まえて電力を売ることができ、売り先も自由に選べます。発電事業者はより高く売電できる時間帯や相手を選ぶことで、収益を高められる可能性があります。

出典・参照元:経済産業省 資源エネルギー庁「買取価格・期間等(2024年度以降)」

FIT制度とFIP制度の違い

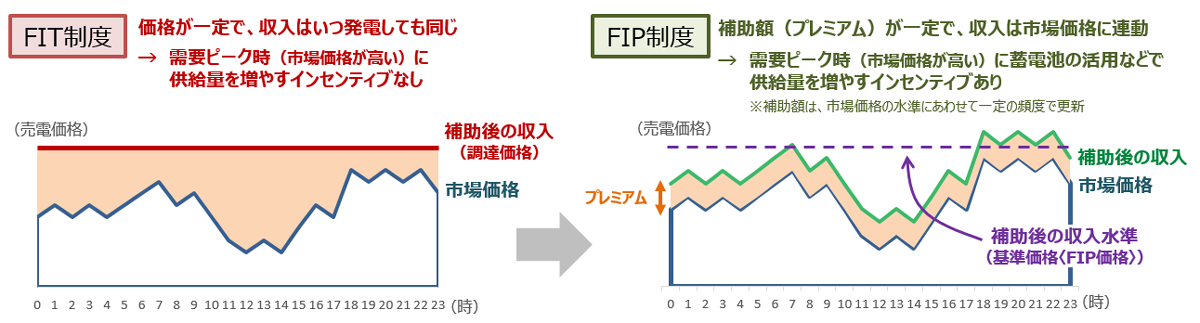

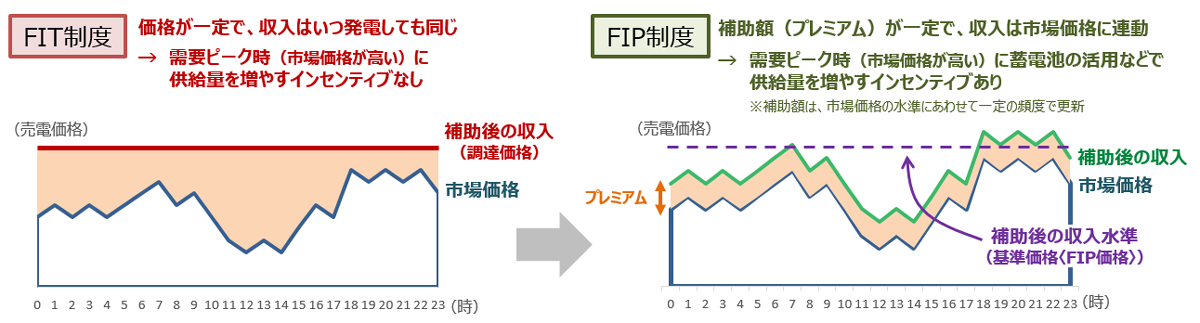

FIT制度とFIP制度の大きな違いは売電による収入の仕組みにあります。

従来のFIT制度では、固定価格での買い取りが保証されることで、発電事業者は安定的な収益を得られます。しかし、売電価格が市場価格と連動しないため、一定以上の収益を見込むのが難しいという側面もあります。

これに対し、FIP制度は、売電価格が市場価格と連動するため、発電事業者は売電収益の最大化を狙えます。市場の需給状況に応じた発電・売電戦略が求められるものの、発電コストの削減と、市場価格が高い時間帯での売電により、FIT制度以上の収益を得る機会が得ることが可能です。

出典:資源エネルギー庁「再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート」より

「FIP制度で売電する場合、発電事業者が環境価値を得られる点も注目すべきです」と石田さんは指摘します。

環境価値は、再エネ電力の「二酸化炭素を排出しない」「(太陽光や風力など)資源が持続可能である」という付加価値を取引可能にしたものです。FIT制度の場合、環境価値(非化石価値)は再エネ賦課金を負担する電力の消費者に代わって国に帰属し、発電事業者には付与されません。しかしFIP制度では環境価値が発電事業者に付与されるため、発電事業者が環境価値を販売して収益化することも可能となります。

政府がFIT制度からFIP制度への移行を促進する背景

FIT制度により、再エネ発電が普及し、発電コストは低下傾向にあります。その結果、現在は国の再エネ電力の買取価格は大幅に低下しています。

例えば、屋根設置で50kW以上の太陽光発電の場合、2012年当時は1kWh当たり40円(+税)だった調達価格(FIT制度における買取価格)は、2024年現在では12円にまで低下しています※4。

石田さんは「政府はFIT制度からFIP制度への移行を促進している」と述べ、その理由は2つあると言います。

※4 出典・参照元:経済産業省 資源エネルギー庁「買取価格・期間等(2024年度以降)」

消費者の負担となる再エネ賦課金の削減

政府がFIT制度からFIP制度への移行を促進する理由の一つは、消費者が負担する再エネ賦課金の負担を軽減するためです。

FIT制度では固定の買取価格が市場価格を上回ると、その差額は再エネ賦課金として消費者に転嫁され、負担が大きくなっていました。一方で、FIP制度は発電事業者が市場価格の高い時間帯に多くの電力を供給するため、FIT制度よりも消費者が負担する再エネ賦課金を減らすことが可能です。

電力需給バランスの調整

もう一つは、電力需給の安定化です。

FIT制度では発電した電力はいつでも固定価格で買い取られるため、発電事業者は市場でどれくらい電力の需要があるかにかかわらず、発電した分だけ売電することになります。その結果、電力需給のバランスが取れず、太陽光による発電量が多い日中に余剰電力が発生するケースも見られます。ある地域では太陽光発電の供給量が需要を上回る場合に発電を制限する「出力制御」が実施されることもあると石田さんは説明します。

市場連動型のFIP制度への移行により、発電事業者は需要が高く、市場価格が高い時に積極的に電力を売るようになり、こうした余剰電力の発生が抑制されると期待されています。

また、FIT制度では発電事業者が計画値同時同量の義務を負う必要はありませんが、FIP制度では、電力需給バランスの調整のために、計画値同時同量制度の対象となります。

この制度により、発電事業者は計画した発電量と実際の電力供給量を一致させるように求められます。発生した差分はインバランスと呼ばれ、その調整費用としてインバランス料金を発電事業者が支払う必要があります。

FIP制度では経過措置として、インバランス料金の一部がプレミアムで補助されるため、発電事業者の負担が軽減されます。この補助は、FIP制度で新たに課せられる義務への緩和措置とされています。

将来的なFIP制度廃止の可能性

石田さんは、「海外ではすでにFIT制度からFIP制度へ移行し、再エネ発電コストの低下を背景にFIP制度も廃止になった例がある」と言います。日本もそうした動きに追随する可能性があります。

FIP制度の廃止は、再エネの普及への逆風になるとも考えられますが、「現実に廃止が検討される際は、再エネの市場が成熟し、発電事業者は市場で適正な価格を得られるようになり、プレミアム価格に依存せずとも投資を回収できる状況になっているだろう」と、石田さんは予測します。

需要家企業が自家消費型の再エネ発電設備を導入する意義とメリット

FIT制度とFIP制度は、いずれも発電事業者が再エネ電力を売電する際の仕組みです。しかし、再エネへの転換が必要なのは企業も同じであり、脱炭素推進に再エネ導入は不可欠です。

では、発電事業者ではない需要家企業が再エネを取り入れるにはどのような手段があるのでしょうか。その重要な選択肢の一つが、自家消費型の再エネ発電設備導入です。

CO2を削減しながら電気代も削減できる場合がある

再エネの導入は、脱炭素社会の実現という本質的な目的を達成するための手段です。こうした社会課題の解決に貢献できる点が再エネ発電設備導入の大きなメリットと言えるでしょう。

また、需要家は、昨今の燃料価格高騰を背景に、上昇を続ける電力調達コストへの対策が求められています。

電力会社から購入する電力の価格には再エネ賦課金や燃料費調整額が上乗せされていますが、発電した電力を自社で使用する自家消費型太陽光発電であればこれらがかからず、コストメリットが得られる可能性があります。

また、石田さんは「自社の敷地内にスペースがあるならば、可能な限り大規模な太陽光発電設備を導入して、最大限に自家消費するのがコスト面でのメリットが大きくなる」と言及します。

太陽光発電設備は長期的な運用になるため、設備を設置する場所が将来も自社の敷地かどうか、建て替えなどの予定がないかを見極める必要はありますが、自家消費がもたらす電気代削減効果は企業にとって見逃せないポイントでしょう。

リスクを抑えて再エネ電力に切り替える「コーポレートPPA」

自家消費型の再エネ発電設備の導入には大きなメリットがある一方で、初期投資や導入後の運用・維持管理にかかるコストが懸念となり、導入を躊躇する企業も多いのではないでしょうか。

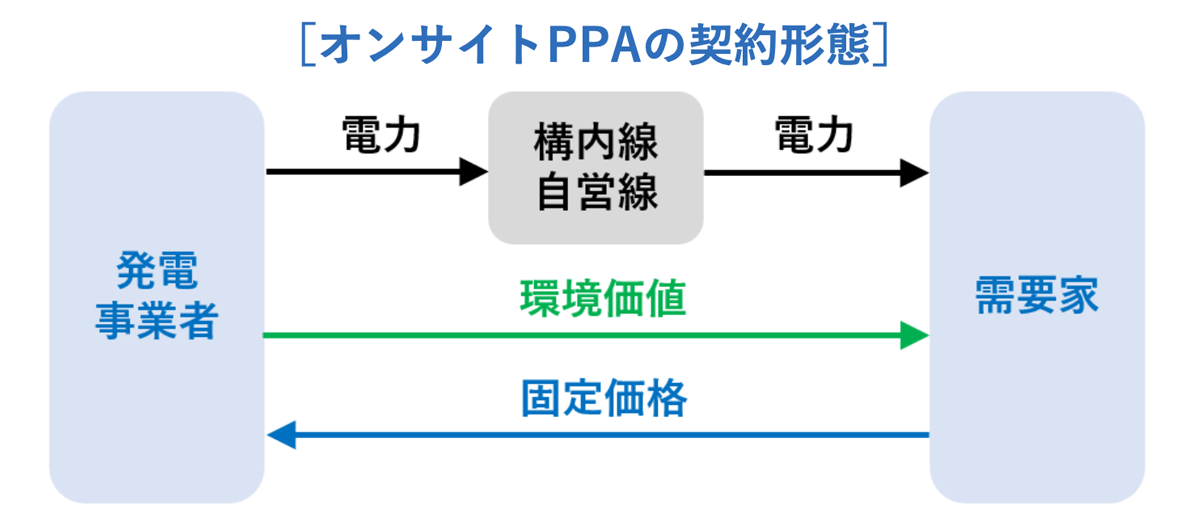

こうした懸念を解決する手段として注目されているのが、太陽光発電の「コーポレートPPA」です。コーポレートPPAとは、需要家がPPAサービス事業者との間で締結する、再エネ由来電力購入の長期契約を指します。初期費用や契約期間中の運用・維持管理のコストはPPAサービス事業者が負担し、需要家は再エネ電力の使用量に応じて料金を支払う契約形態のため、負担を抑えながら再エネ電力に切り替えることが可能です。

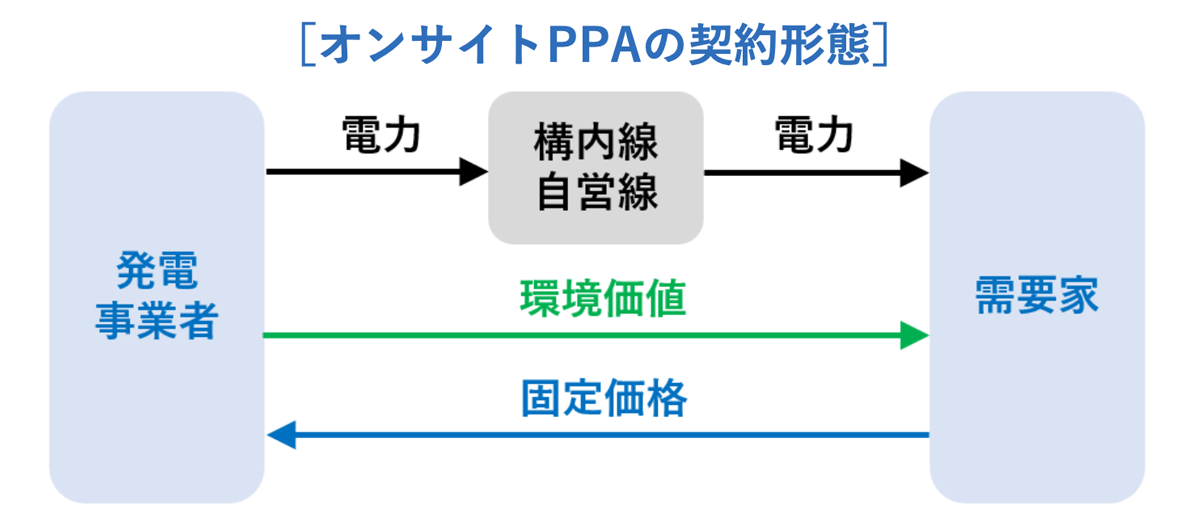

太陽光発電のコーポレートPPAには、需要家の敷地内に太陽光発電設備を設置して自家消費する「オンサイトPPA」と、遠隔地などに太陽光発電設備を設置する「オフサイトPPA」があります。

オンサイトPPAは、PPAサービス事業者が需要家の建物の屋根に太陽光発電設備を設置する方法です。以下の図のように、需要家は原則固定のPPA単価を基に電力使用量に応じた料金を支払い、電力と環境価値を購入します。

出典:公益財団法人自然エネルギー財団

一方、遠隔地などに太陽光発電設備を設置し、電力や環境価値を購入する方法がオフサイトPPAです。この場合も太陽光発電設備はPPAサービス事業者が設置・所有し、運用・維持管理を行います。

オフサイトPPAはさらに「フィジカルPPA」と「バーチャルPPA」という二つの形態に細分化され、フィジカルPPAでは、需要家は小売電気事業者を通じて、再エネ電力と環境価値の両方を取得できます。対して、バーチャルPPAは、需要家が小売電気事業者を通して環境価値のみを購入できる仕組みのため、需要家は従来の電力契約を変更する必要がありません。

石田さんは、「数年前まで自社所有で太陽光発電を行っていた企業が、今では全てオンサイトPPAに切り替えているというケースもある」と話します。

企業の脱炭素を推進する担当者は、FIT制度からFIP制度への移行のように再エネを取り巻く環境の変化を理解し、将来を見据えた自社の最適解を検討する必要があります。

太陽光発電コーポレートPPAの仕組みとメリット。契約形態の種類やコスト削減効果を知る

脱炭素社会の実現のため、企業にも対応が求められる中、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー(再エネ)の導入を検討する企業が増えています。脱炭素を進める上で、実効性が高い選択肢として特に注目されているのが、コーポレートPPA方式での太陽光発電の導入です。本稿では、自然エネルギー財団研究局長の石田雅也さんにお話を伺い、コーポレートPPAの仕組みからメリット、活用までのプロセスや見込まれるコスト削減効果まで、その実態に迫りました。

関連記事

(内容、肩書は2025年7月時点)

文・編集:はてな編集部/編集協力:株式会社エクスライト

※本Webサイトは情報提供を目的としており、多様な有識者の方々の見解を掲載しております。当社および当社グループへの取材記事を除き、掲載内容は当社の意見・見解を代弁するものではありません。

※本記事の内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。

※本記事の無断転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。

※税務・会計上の取り扱いにつきましては、最終的に貴社ご利用の税理士・会計士にご確認ください。