三井住友ファイナンス&リース株式会社

サステナビリティ推進部

根岸豊(ねぎし・ゆたか)

三井住友ファイナンス&リース株式会社

サステナビリティ推進部

資源の有効活用と環境保護が求められる現代において、サーキュラーエコノミーへの対応は欠かせないテーマです。しかし、製品を回収して再資源化し、新たな製品を生み出すといった「循環型の仕組み」を構築することは容易ではありません。

循環型の仕組みを作る上で、企業には新たなビジネスモデルの構築やサプライチェーン全体での連携が求められます。なかでも製品を「売る」から「利用」へシフトする“製品のサービス化”には大きな期待が寄せられています。

そこで本稿では、「所有ではなく利用する」という点に着目し、サーキュラーエコノミーにおいてリース事業などで培ったノウハウがどう活かされるのかを深掘りします。三井住友ファイナンス&リース サステナビリティ推進部の根岸豊が、その挑戦と展望を語ります。

──サーキュラーエコノミーへの取り組みはいつごろスタートしたのでしょうか。

根岸豊(以下、根岸):三井住友ファイナンス&リースグループ(以下、当社グループ)ではこれまでも「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」に取り組んできました。例えば、リデュースの一環としてリース・レンタル・サブスクリプションなどのサービス提供、リユースとして中古機械設備の売買、リサイクルでは排出物遵法管理ASPサービスの提供や設備・プラント処分元請事業、などです。

ただ、3Rのそれぞれは「点と線」でいうところの「点」での取り組みです。その点と点を結んで線にすることでサーキュラーエコノミーを実現すべく、2023年4月に全社横断の「サーキュラーエコノミー推進ワーキングチーム」を立ち上げ、本格的な取り組みを始めました。

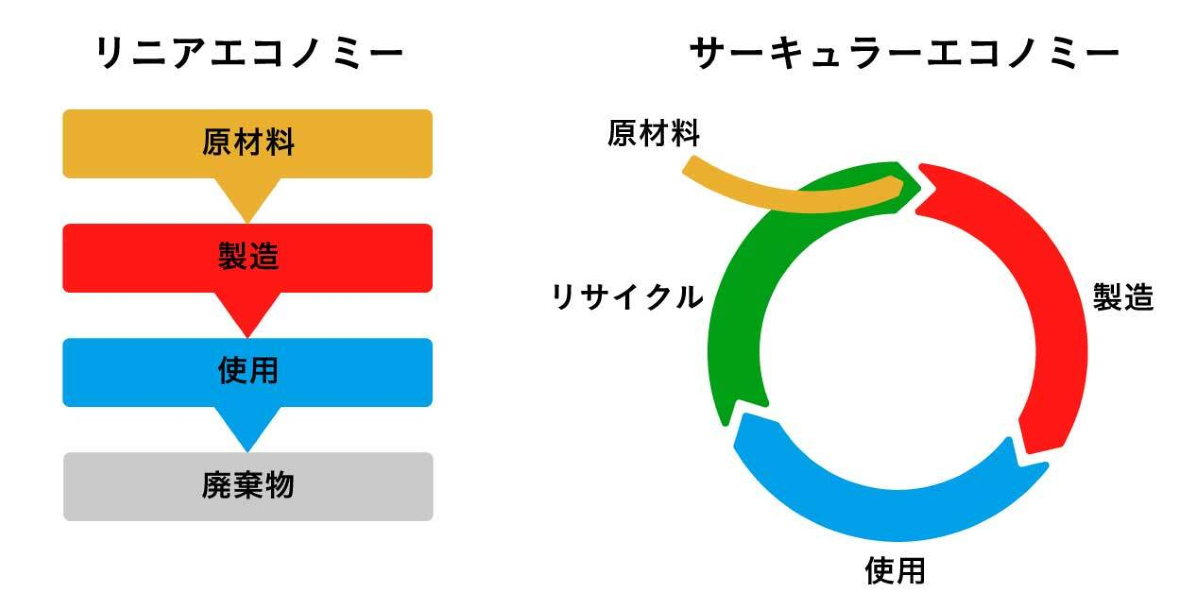

従来の経済活動は「リニアエコノミー」と呼ばれる大量生産・大量消費・大量廃棄という一方通行でした。一方、「サーキュラーエコノミー」は従来の3Rの取り組みに加えて、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化などを通じて付加価値を生み出す経済活動で、製品や資源などを循環させ、極力、廃棄物を出さない取り組みです。比較的新しい概念であるため、日本ではまだ浸透していませんし、その循環の仕組みも成り立っていません。そこで、当社グループはサーキュラーエコノミーの実現に向けて、プラットフォーマーとしての取り組みを進めています。

また、当社グループは約8兆円の営業資産を抱えていますが、これだけ大量にモノを持っているリース会社だからこそ、製品や資源を循環させるサーキュラーエコノミーに真剣に取り組まなければならないと考えています。

さらに言えば、社会がサーキュラーエコノミーにシフトしていかないと、やがて地球の資源は枯渇し、環境破壊がさらに深刻化していくのは確実です。それを防ぐためにも、サーキュラーエコノミーを社会に広めることが私たちの使命だと考え、取り組んでいます。

──サーキュラーエコノミーに取り組む企業がリースを活用するメリットはどのような点だとお考えですか。

根岸:例えば、最終製品を作っているメーカーの立場で説明すると、従来の販売手法では、ユーザーにとって所有権を得られる良さがある反面、メーカーとしては販売した製品の所有者や使用方法、使用後の処理方法などの情報を、得られないという課題があります。

それではサーキュラーエコノミーの実現は困難です。自社が販売した製品を回収して再資源化し、再び製品を作る際の原材料にする必要がありますが、この循環型の仕組みを構築するのは非常に難しく、多くの企業が課題を感じている部分です。

その点、リース・レンタル・サブスクリクションなどを活用すれば、製品の所有権はリース会社にありますので、基本的にユーザーが使い終わった後の製品はリース会社に返却されます。返却された製品を再資源化・原材料化し、元のメーカーにお戻しすることでサーキュラーエコノミーが実現します。つまり、リース・レンタル・サブスクリクションを活用すれば、これまで困難であった製品の回収が可能となり、循環型の仕組みの一部を構築することが可能となります。

循環型の仕組みの構築により、これまで大量に廃棄されていた製品が再び製品の原材料として戻ってくるという大きなメリットを得ることができますが、効果はそれだけにとどまりません。

日本は資源小国ですので、製品を作る際の原材料(新品の原材料/バージン材)の多くはアフリカやオーストラリアなど、さまざまな国から船で何十日もかけて運ばれてきます。

しかし、日本国内でこれまで廃棄していた製品(海外へ輸出しているものも含む)を再資源化し循環させることができれば、海外からバージン材の輸入を大幅に減らせますし、輸送のために排出しているCO2も削減できます。また、原材料の調達リスクという経済安全保障上の課題解決にもつながります。

──従来は経済的な合理性からリースを活用する企業が多かったと思いますが、環境的な観点からリースを選択する企業も増えているのでしょうか。

根岸:リース比率(⺠間設備投資に占めるリース設備投資額の割合)は、日本は4%程度※1ですが、アメリカなどと比べて低くなっています。

理由はいろいろあると思いますが、日本では「モノを所有する」ことに価値を見いだす傾向がある一方で、欧米ではモノを所有することよりも「モノを使う」ことに価値を見いだすという、価値観の相違もあるのではないかと考えています。

しかし今、日本でも徐々に「所有しなくても使えれば良い」という考え方へシフトしてきており、今後はサーキュラーエコノミーの普及とともに、環境志向やエシカル消費の観点からもリース・レンタル・サブスクリクションを選択する企業が増えるのではないかと期待しています。

※1 出典・参照元:公益社団法⼈リース事業協会「リース統計(2023年度)」

──先ほど「使命」というワードが出ましたが、サーキュラーエコノミーの循環の中で、どのような役割を果たしたいと考えていますか。

根岸:現状、サーキュラーエコノミーに関しては欧州連合(EU)がさまざまなルールやレギュレーションを定めるなど先行しています。

例えば、EUではすでに「この製品を作る際にはリサイクル材を何パーセント以上使うこと」という規制も誕生しています。そのため日本企業がEUに製品を輸出する際には、その規制をクリアしなければならなくなります。

日本政府も2024年7月、「循環経済の実現を、我が国の国家戦略として着実に推し進めるべく、循環型社会形成推進基本計画における取組等の関連する施策を、政府全体として戦略的かつ総合的に行うため、循環経済に関する関係閣僚会議を開催する」とのコメントを内閣官房が発信し、後押しを表明しています※2。日本がサーキュラーエコノミーをリードしていくような世界を思い描いて活動しています。

※2 出典・参照元:内閣官房ホームページ「循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する関係閣僚会議(第1回) 議事要旨」

──具体的にはどのような貢献でしょうか。

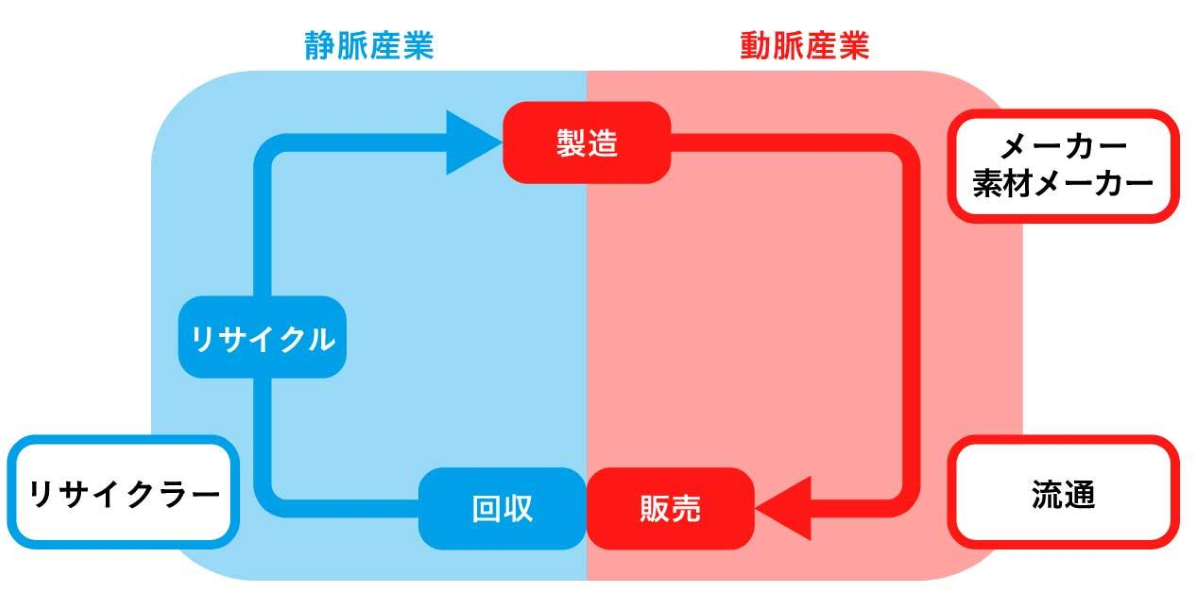

根岸:メーカーなど、天然資源を加工して製品などを生産する企業は「動脈企業」、それに対して、動脈企業が生み出した生活財や消費財のうち、消費され廃棄物となったものを集め、それらの再販売、再加工などを通して、再び社会に流通させる企業は「静脈企業」と呼ばれています。

動脈企業であるメーカーは作った製品を消費者に提供し、消費者は製品を使用します。そこまでが図の右半分のイメージ。使用後の製品を回収し、再資源化する静脈企業が左半分のイメージです。

サーキュラーエコノミーを実現する場合、図の右半分と左半分をつなげる必要がありますが、多くのメーカーは頻繁に静脈企業にリーチすることはありませんでしたし、逆に静脈企業から動脈企業につながりを求める局面も少なかったと思います。

この点、当社グループはリース事業を通じて動脈企業と静脈企業の両方に太いパイプを持っていますので、両者をつなぐことが可能です。こうした循環のハブ(プラットフォーマー)としての動きができるのも強みだと考えています。

──「動静脈連携」のキーマン的な立ち位置である、と。

根岸:まさにその通りです。サーキュラーエコノミーは1社だけで完結するものではありません。さまざまな企業が連携することでようやく循環の仕組みが構築されます。そのため、取引のある企業同士をつなぐ「顧客マッチング」も行っています。

──サーキュラーエコノミーに取り組むにあたってのファーストステップは何でしょうか。

根岸:実は、それは難しい問いです。例えば、脱炭素という文脈であれば、「太陽光パネルを導入することで再生可能エネルギーを創出してCO2を削減しましょう」と、ある意味わかりやすい提案ができます。

しかしサーキュラーエコノミーは、これまでとは異なる流れでモノを循環させて、経済の仕組み自体を変えていく取り組みなので、わかりやすいソリューションがあるわけではないのです。ここが本当に難しい部分だと思います。

ファーストステップもサーキュラーエコノミーの対象となる製品や事業内容によっても変わってくるため、一概には言えません。当社グループも企業の課題を丁寧にヒアリングし、それぞれのケースに応じた最適なコンサルティングを行っています。

──コンサルティングではどのようなサポートを行っていますか。

根岸:例えばテレビのリモコンのデザインは同じメーカーが作っているものでも機種ごとに違いますが、どの機種であっても同じデザインの方がリサイクルはしやすいはずです。

サーキュラーエコノミーに取り組む企業は、このようにリサイクルすることを想定して製品設計の段階から、これまでの考え方・やり方を変える必要があります。

また、サーキュラーエコノミーに対して意識が高い企業であっても「リサイクルしやすい製品を作るにはどうすれば良いのか」「製品を回収した後はどうすれば原材料化できるのか」といったノウハウを十分に持っているわけではありません。

そこで、静脈企業であるアミタホールディングス(株)、SMFLの戦略子会社であるSMFLみらいパートナーズ(株)との合弁会社であるサーキュラーリンクス(株)を通じたコンサルティングで企業の相談に乗り、課題解決へ向けたサポートを行っています。

──サーキュラーエコノミーにおける、今後のビジョンをお聞かせください。

根岸:当社グループの強みは、金融、モノの所有・管理、コンサルティング、DX、流動化・証券化、顧客マッチングの6つのケイパビリティであると考えています。これらのケイパビリティを基にサーキュラーエコノミーの新たなモデルを作り、2030年までに実現するビジョンを描いています。

具体的には、2030年までにサーキュラーエコノミーを実現するプラットフォームを構築し、多くの企業に参画してもらいたいと考えています。

また、プラットフォームは一つだけではなく、さまざまな地域にも構築したいと考えています。

分かりやすい例で説明すると、北海道で使われなくなったモノをわざわざ東京に輸送してリサイクルする必要はありません。輸送する際、トラックが大量のCO2を排出しますし、コストの面からもあまり効果的ではありません。このようにある地域で出た廃棄物はその地域で再資源化して循環させるのが最も効率的です。ある意味で「地産地消」です。

さらに、地域だけでなく、素材ごとのプラットフォームの構築も必要になってくると思います。

──多数の企業が賛同し、参画してくれるのかがポイントとなりそうです。

根岸:サーキュラーエコノミーに関するセミナーを開催した際、聴講者のアンケート結果から、「サーキュラーエコノミーへの取り組み方がわからない」という声が多く、まだまだサーキュラーエコノミーは始まったばかりであると再認識しました。当然ながら、構想の実現は当社グループ単独では不可能ですので、当社グループの取り組みに賛同し、一緒にプラットフォームの構築に取り組んでいただけるパートナーとの連携が重要になってきます。

サーキュラーエコノミーは、日本が失われた30年を取り戻し、世界を再びけん引する立場となれる大きなチャンスだと捉えています。官民連携、まさに「オールジャパン」で対応しながら、サーキュラーエコノミーのプラットフォームを構築していきたいと考えています。

(内容、肩書は2025年3月時点)

文:吉玉サキ/編集:はてな編集部

※本Webサイトは情報提供を目的としており、多様な有識者の方々の見解を掲載しております。当社および当社グループへの取材記事を除き、掲載内容は当社の意見・見解を代弁するものではありません。

※本記事の内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。

※本記事の無断転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。

※税務・会計上の取り扱いにつきましては、最終的に貴社ご利用の税理士・会計士にご確認ください。

サーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組みについて分かりやすく紹介した資料をダウンロードいただけます。

【個人情報の取り扱いについて】

送信いただいた内容は、三井住友ファイナンス&リースグループ各社にてお問い合わせへのご回答・資料送付・メール配信などのフォローアップ、商品・サービス情報のお知らせに活用させていただきます。お客さまの同意なしに、回答情報を第三者に提供することはございません。