早稲田大学

創造理工学部教授

福重真一(ふくしげ・しんいち)

持続可能な社会における製品やサービスの在り方を幅広く検討するとともに、それらさまざまな人工物のライルサイクルをデザインするための方法論を研究。2006年東京大学大学院工学系研究科・博士課程修了。大阪大学大学院工学研究科助教、准教授を経て、2020年より現職。

早稲田大学

創造理工学部教授

持続可能な社会における製品やサービスの在り方を幅広く検討するとともに、それらさまざまな人工物のライルサイクルをデザインするための方法論を研究。2006年東京大学大学院工学系研究科・博士課程修了。大阪大学大学院工学研究科助教、准教授を経て、2020年より現職。

本記事ではサーキュラーエコノミーに焦点を当て、新たなビジネスモデルを構築するヒントを解説します。また、循環型のビジネスへのシフトを成功に導く解決策も提示します。

長年にわたり環境や社会、経済の面で持続可能なライフサイクルシステムの実現を目指す研究をしている、早稲田大学の福重教授に取材しました。

サーキュラーエコノミー(循環経済)とは、製品やその資源を循環させて廃棄物の発生や環境の汚染を抑制しつつ、サービスや製品の付加価値を生み出す経済システムのことです。

循環経済に似た言葉として「循環型社会」がありますが、両者の考え方は異なります。

サーキュラーエコノミーへの移行は、既存のビジネスモデルや市場全体を対象としてこれらを循環型に転換する取り組みとなるため、影響範囲は広大です。サーキュラーエコノミーの国内市場は2050年に120兆円、国際市場は25兆ドルにもなると考えられています※。

サーキュラーエコノミーへの移行に向けた取り組みは、企業にとって競争力の源泉になる可能性があると福重さんは言います。企業は各国の動向をよく見極め、自社の取るべき戦略を自ら選んでいく必要があるでしょう。

※ 出典・参照元: 経済産業省 資源エネルギー庁「成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(前編)どんな課題を解決するの?」

企業がサーキュラーエコノミーに取り組む際の具体的なビジネスモデル構築のヒントを紹介します。

現在、欧米などで「Right to repair:修理する権利」を重視する動きが広まっています。修理する権利とは、所有する物を消費者自身が修理できる権利のことです。自ら修理することで、消費者は製品を長期間使い続けるという選択肢が得られます。

一方で、消費者自身が修理を行う場合、動作不良などの発生リスクを伴います。そのため、一部のメーカーでは、安全な部品交換や再利用が可能な設計と修理部品の提供を進めており、またさまざまな製品の修理方法を公開するためのオンラインプラットフォームが整備されつつあります。

製品の長寿命化は新製品の販売機会を減少させるリスクも伴います。そのため、長期間にわたり製品を使用する消費者が増えても利益を確保できるビジネスモデルの構築が必要です。

例えば、従来の「売り切り型」から「Product-as-a-Service(PaaS)型」(サービス提供型)へシフトする方法が挙げられます。

PaaS型では、長期間使用するためのメンテナンスや使用方法のコンサルティングサービスを提供することで、消費者が製品を最大限に活用できます。また、企業が消費者から返却された製品の修理や廃棄を自社で行うことで資源を有効活用できるのも特徴です。

消費者にとってもPaaS型の方がメンテナンスや再購入の手間とコストを抑えられるケースが多いと、福重さんは言います。

かつては「モノを所有する」ことを重視し、そこに価値を感じる人が多くいました。しかし現在では、所有すること以上に「機能を得る」ことに重きを置く価値観に移行しつつあります。この新しい価値観に基づくビジネスモデルの一つがPaaS、つまり製品のサービス化です。単に製品を販売するのではなく、その製品の機能や使用価値を提供します。

例えば、近年一般化しているカーシェアリングは、同じ自動車を複数の契約者が予約制で利用するサービスですが、消費者は自動車そのものではなく、自動車がもたらす機能への対価として料金を支払います。

自動車のほかにも、洋服や服飾品、傘、空間、人のスキルなど、さまざまなモノやリソースをシェアするビジネスが浸透しつつあります。

こうした消費者意識の変化を踏まえると、「モノを循環させて機能を得られる」サービスを生み出すことは市場競争で有利になる可能性があります。

持続可能な社会の構築を目指すサーキュラーエコノミーは、資源の効率的利用や環境保護に大きく貢献すると考えられています。サーキュラーエコノミーに関する、2024年現在の最新動向と企業における実践について、サーキュラーエコノミーの専門家である株式会社電通ライブの堀田峰布子さんの解説を基にレポートします。

関連記事

国際化したサプライチェーンやマーケットを前提にした近年のものづくりやビジネスでは、部品や素材の調達地、製造拠点、消費地が広範化しており、地理的な障壁や各拠点間の意識統一、仕組み構築が課題となります。

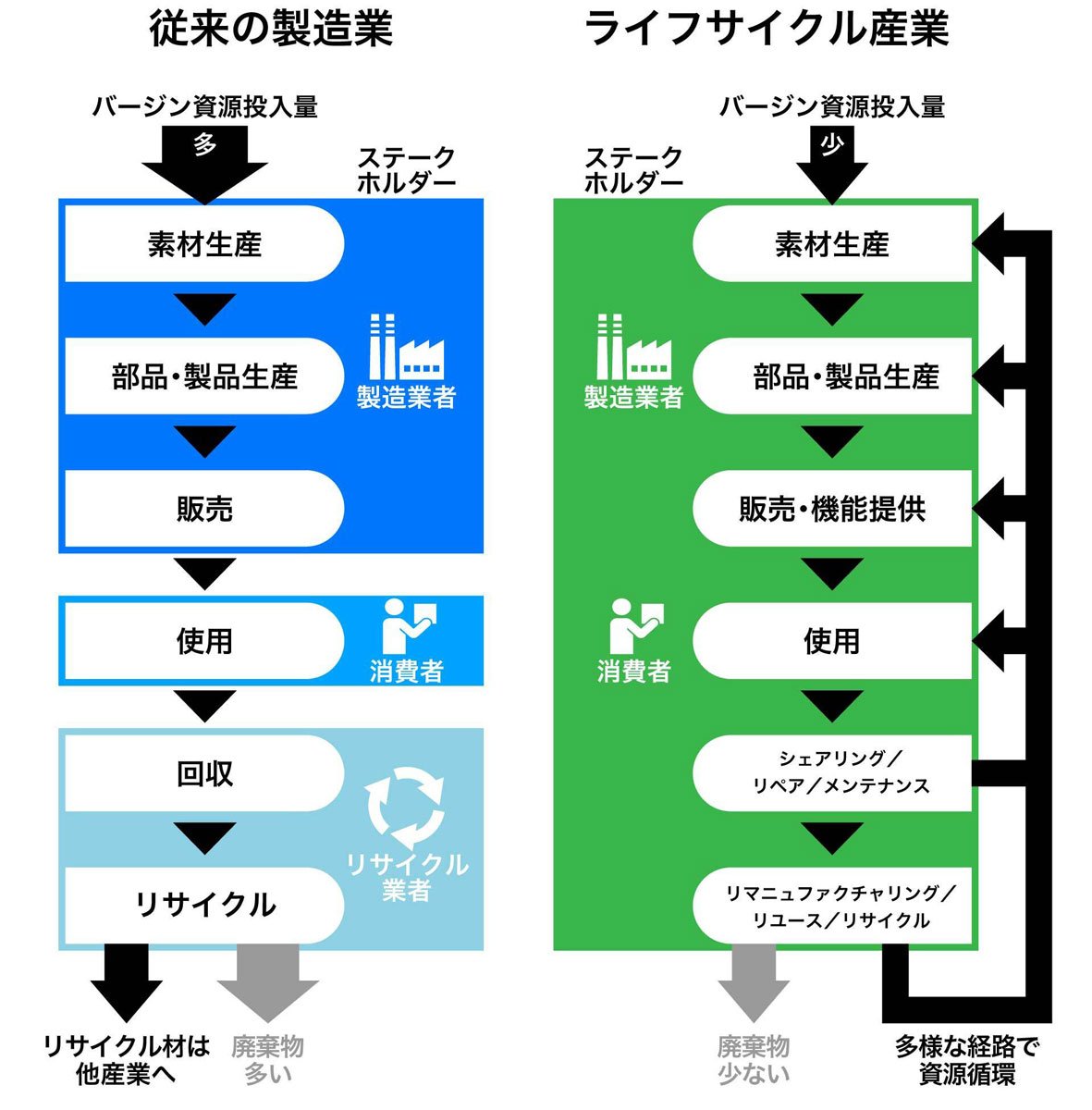

こうした課題に対しては、まずは自社の課題を正確に把握するため、製品の製造、販売、回収までのライフサイクルの可視化が重要です。その上で、製造業からライフサイクル産業へのリデザインが必要だと、福重さんは強調します。

従来の製造業とライフサイクル産業にはどのような相違点があるのでしょうか。

| 従来の製造業 | ライフサイクル産業 | |

|---|---|---|

| 構造 | 製造業者による生産、消費者による使用、製品使用後のリサイクル業者による廃棄物の処理の各要素が分離、独立している | 製造業者が製品を製造・販売するだけでなく、製品のライフサイクル全体※をマネジメントする |

| 特徴 |

|

|

※上記図の緑色の範囲

ライフサイクル産業では以下のようなさまざまな手段で製品やその部品を再生・再利用します。

循環のための仕組みも含めてビジネスや製品を開発すれば、「さまざまな面で産業の最適化がされる」と福重さんは説明します。製造業者は最適な量の生産とサービスとしての機能提供を行い、その対価を長期にわたって得ることができるようになります。

今後、日本でもサーキュラーエコノミー型のビジネスが続々と生まれるでしょう。先手を打って動く企業には多くのビジネスチャンスが期待でき、マーケットシェアの観点からも先行者が得る利益は大きくなると考えられます。

(内容、肩書は2025年7月時点)

編集:はてな編集部/編集協力:株式会社エクスライト

※本Webサイトは情報提供を目的としており、多様な有識者の方々の見解を掲載しております。当社および当社グループへの取材記事を除き、掲載内容は当社の意見・見解を代弁するものではありません。

※本記事の内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。

※本記事の無断転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。

※税務・会計上の取り扱いにつきましては、最終的に貴社ご利用の税理士・会計士にご確認ください。

サーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組みについて分かりやすく紹介した資料をダウンロードいただけます。

【個人情報の取り扱いについて】

送信いただいた内容は、三井住友ファイナンス&リースグループ各社にてお問い合わせへのご回答・資料送付・メール配信などのフォローアップ、商品・サービス情報のお知らせに活用させていただきます。お客さまの同意なしに、回答情報を第三者に提供することはございません。