Profile

公益財団法人 自然エネルギー財団

研究局長

石田雅也(いしだ・まさや)

日経BPで日経コンピュータ編集長やニューヨーク支局長を務めるなど、技術情報メディアとインターネットビジネスの立ち上げに数多く関わる。2017年に財団に参加し、企業・地域における自然エネルギーの利用拡大に向けた情報発信や政策提言を担当。「自然エネルギーユーザー企業ネットワーク」(略称:RE-Users)を2018年4月から運営。「電力調達ガイドブック」や「コーポレートPPAガイドブック」を執筆。2021年9月から国際イニシアティブ「RE100」のテクニカル・アドバイザリー・グループのメンバーを務める。

脱炭素社会の実現のため、企業にも対応が求められる中、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー(再エネ)の導入を検討する企業が増えています。脱炭素を進める上で、実効性が高い選択肢として特に注目されているのが、コーポレートPPA方式での太陽光発電の導入です。

本稿では、自然エネルギー財団研究局長の石田雅也さんにお話を伺い、コーポレートPPAの仕組みからメリット、活用までのプロセスや見込まれるコスト削減効果まで、その実態に迫りました。

コーポレートPPAの仕組み

コーポレートPPAとは、需要家※1がPPAサービス事業者との間で結ぶ、再エネ由来電力購入の長期契約を指します。石田さんによると、2014年頃から米国でスタートし、2020年前後から日本でも採用する事例が徐々に増えてきたそうです。

コーポレートPPAは、PPAサービス事業者が自らの費用で再エネ発電設備を設置、契約期間中の運用・維持管理を行い、需要家に再エネ由来の電力を提供します。需要家は電力の使用料に応じて料金を支払う仕組みです。

日本で最も利用されている再エネは太陽光です。コーポレートPPAという概念が生まれる前も、企業が自社で太陽光発電設備を購入・設置し、運用・維持管理する「自己所有型」と呼ばれる方法はありました。それに対してコーポレートPPAは「第三者所有型」と呼ばれ、需要家は太陽光発電パネルの購入・設置や、運用・維持管理を行いません。

なお、リースを活用すると、コーポレートPPAと同様に初期費用をかけずに、毎月のリース料金を支払うことで太陽光発電設備を導入できます。ただし、運用・維持管理は自社で行う必要があります。

コーポレートPPAの3つのメリット

企業がコーポレートPPAを採用するメリットは、主に3つあります。

メリット1:長期的に再エネ電力を安定した価格で確保できる

企業が脱炭素を実現する方法として、省エネルギーの取り組みなどもありますが、それだけでは十分なCO2(二酸化炭素)削減が見込めないため、さらなる削減のためには再生可能エネルギー由来の電力導入が欠かせません。

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて今後も再エネ由来電力の需要が高まり、価格高騰の懸念もあります。コーポレートPPAでは、需要家はPPAサービス事業者との間で約20年の長期契約を結ぶのが一般的です。コーポレートPPAを採用することで再エネ電力や環境価値を安定して確保できる、というメリットがあります。

メリット2:採用しやすく、契約期間中の運用・維持管理の負担がない

コーポレートPPAは、PPAサービス事業者が太陽光発電設備の購入・設置から契約期間中の運用・維持管理まで担うので、企業には初期費用や維持管理費用がかかりません。

また、コーポレートPPAは長期契約となるので、再エネを安定的に確保できることもメリットの一つです。

メリット3:「追加性」があり、脱炭素社会実現への貢献度が高い

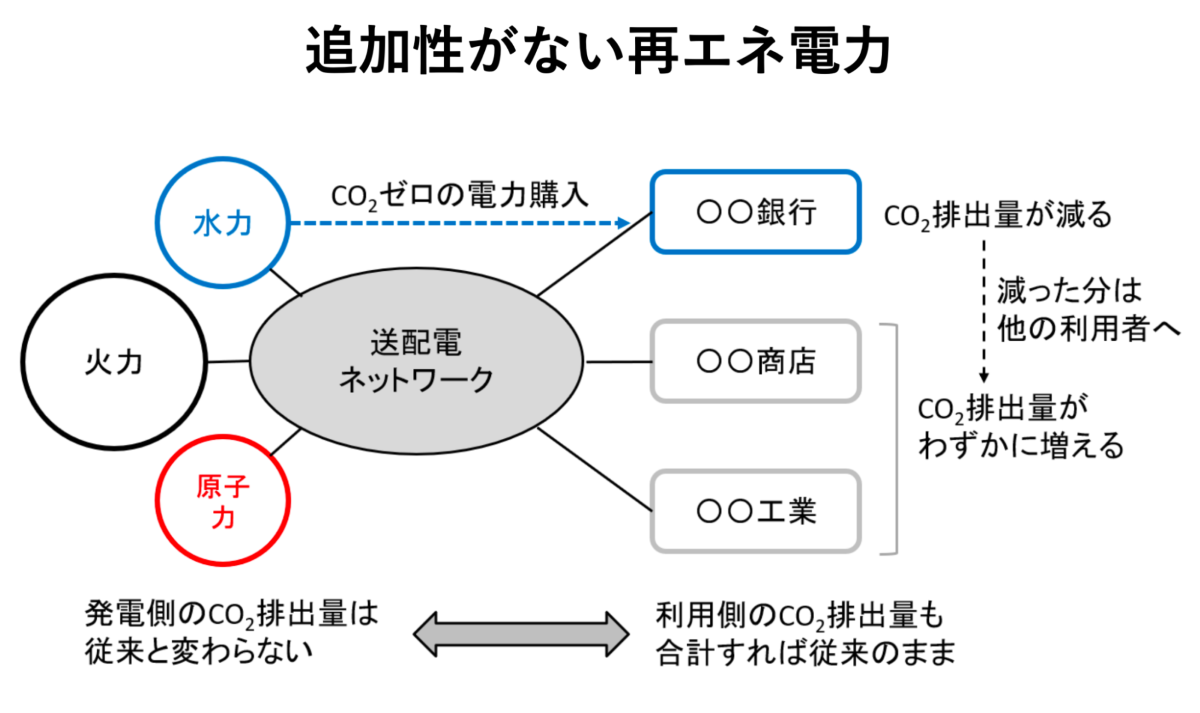

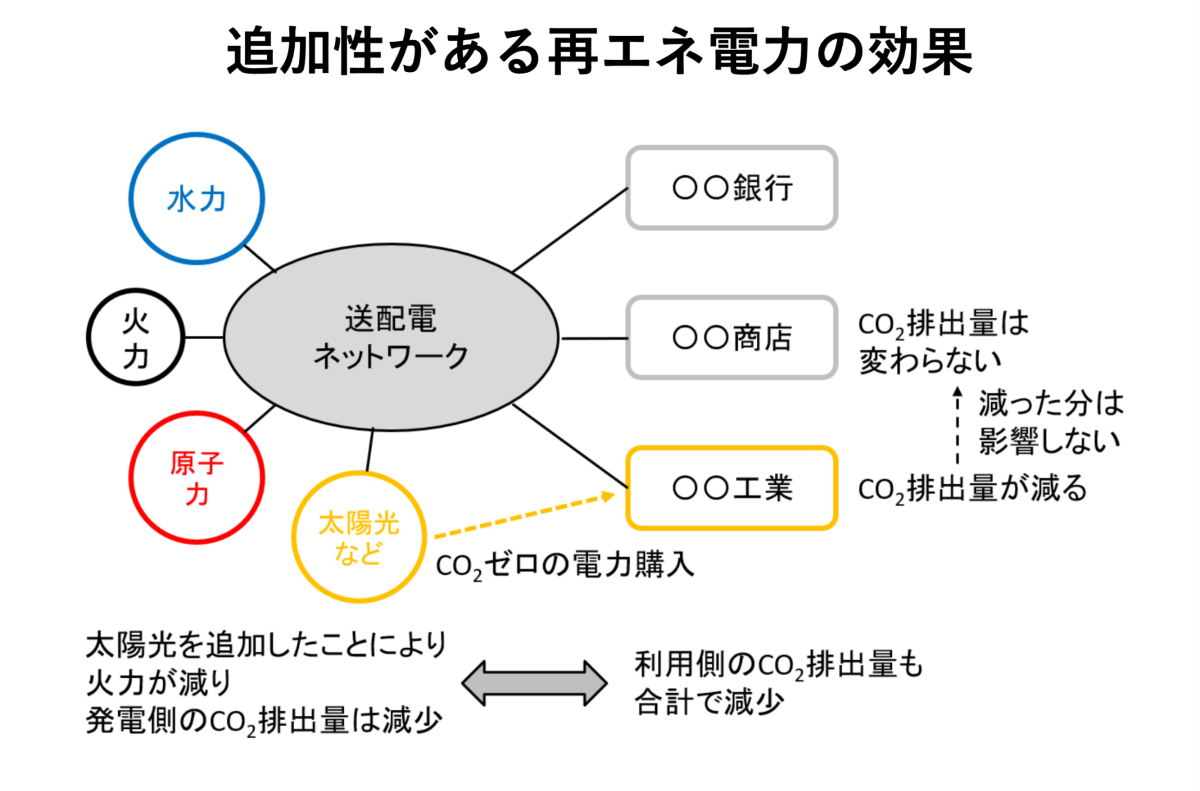

コーポレートPPAでは、太陽光発電設備を新設するため、国全体で見た化石燃料由来の電力を減らせるのが特徴です。このように、新たな再エネ設備の増加を促す効果があることを、エネルギーの分野では「追加性(additionality)」と表現します。太陽光や風力由来の再エネ電力を市場から購入するよりも、さらに脱炭素社会の実現に貢献する積極的なアクションと言えます。

現状、日本では電力の7割以上が化石燃料をベースとしています※2。この状況下で、企業がすでに稼働中の再エネの発電設備から電力を購入したとしても、国全体における再エネ割合に変化はありません。しかし、太陽光発電設備を新設すれば、太陽光由来の電力が新たに供給されるため、その分、化石燃料由来の電力使用量が減ります。その結果、国全体の再エネの割合が増えるわけです。

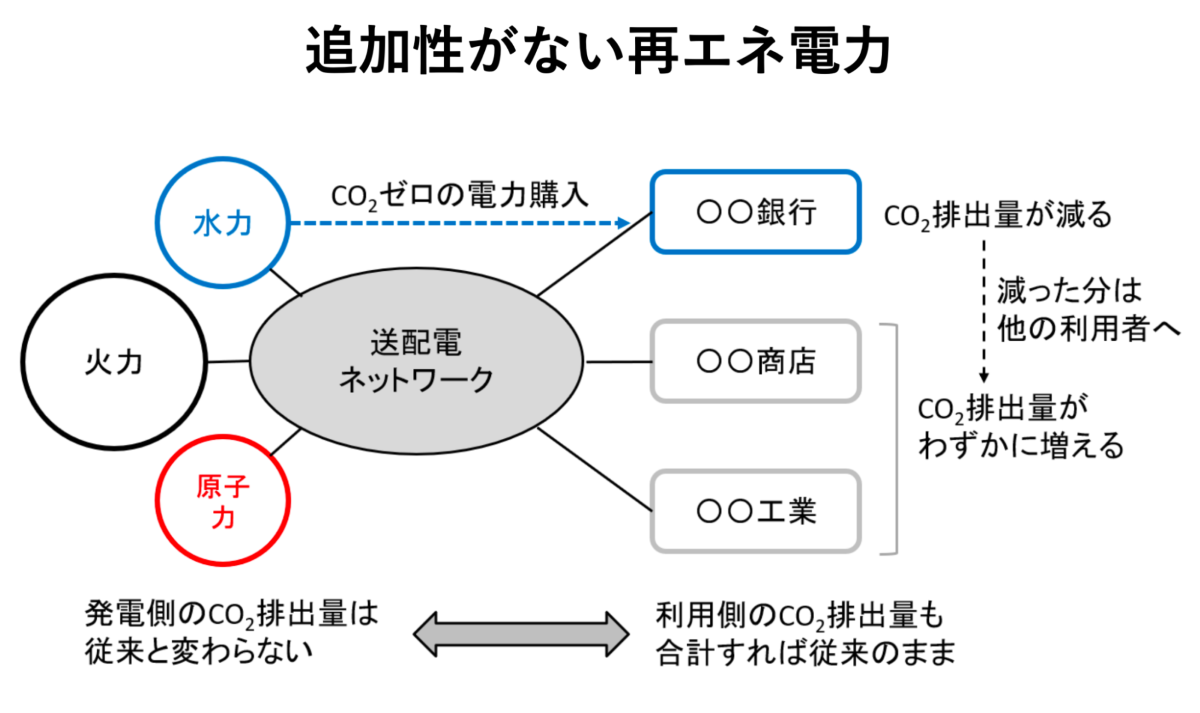

追加性がない再エネ電力の概念を示したイメージ図

追加性がない再エネ電力の概念を示したイメージ図

出典:公益財団法人 自然エネルギー財団

上記の図では、「〇〇銀行」が水力発電由来の電力を購入しても、国全体のCO2排出量に変化はありません。

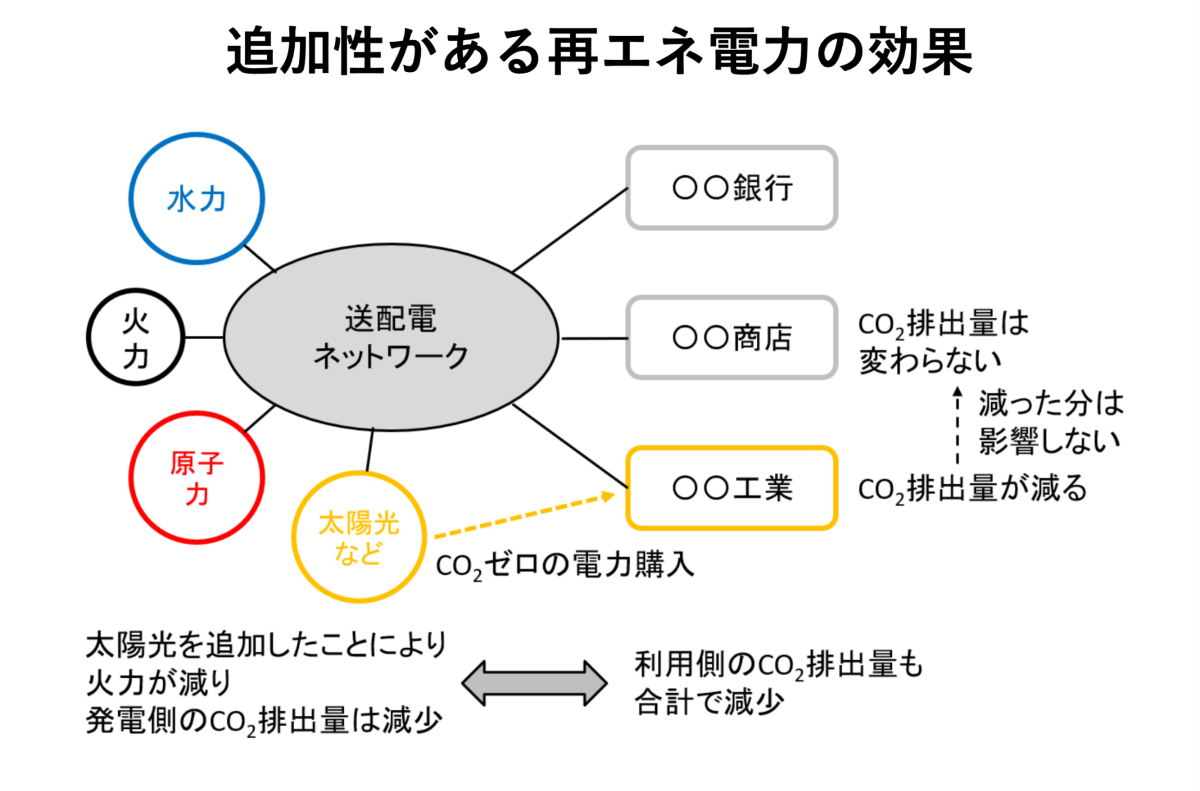

追加性がある再エネ電力の効果の概念を示したイメージ図

追加性がある再エネ電力の効果の概念を示したイメージ図

出典:公益財団法人 自然エネルギー財団

一方、上記で「〇〇工業」がコーポレートPPAを採用し、太陽光発電設備が新設されると、国全体のCO2排出量が減ります。

特に気候変動の抑制効果という観点では、この「追加性」こそが重要になると石田さんは指摘します。

世界的に気候変動対策への動きが活発になる中、追加性のあるコーポレートPPAを採用していることは、企業が社会的責任を果たしている証にもなります。

※2 出典・参照元:経済産業省資源エネルギー庁「総合エネルギー統計 時系列表(令和6年11月22日公表)」

CO2排出ゼロの証明となる「環境価値」

「環境価値」とは、簡潔に言うと「CO2を排出しない」という付加価値のことです。

前提として、再エネ由来の電力も、化石燃料由来の電力も、物理的には同じ電力です。しかし、再エネ由来の電力は、「CO2を排出しない」「持続可能性がある」という化石燃料由来の電力にはない特性を持っています。

こうした特性を、電力そのものの価値とは切り分けて実体化し、取引可能なものにするというのが環境価値の考え方です。この環境価値を証書の形にしたものが電力証書と呼ばれるもので、日本では「非化石証書」が最も多く使われています。

コーポレートPPAでは、需要家は契約形態によって電力と環境価値をセットで購入するケースや、環境価値だけを購入するケースがあります。

環境価値を購入することは、再エネの普及を促進し、脱炭素や持続可能な社会の実現への貢献を実証する効果的な手段となっています。企業にとっては、CO2削減目標達成のために省エネや再エネの導入では不十分なCO2削減量を補うことも可能です。

コーポレートPPAの契約形態

コーポレートPPAには複数の契約形態がありますが、ここからは太陽光発電における代表的なものを紹介します。

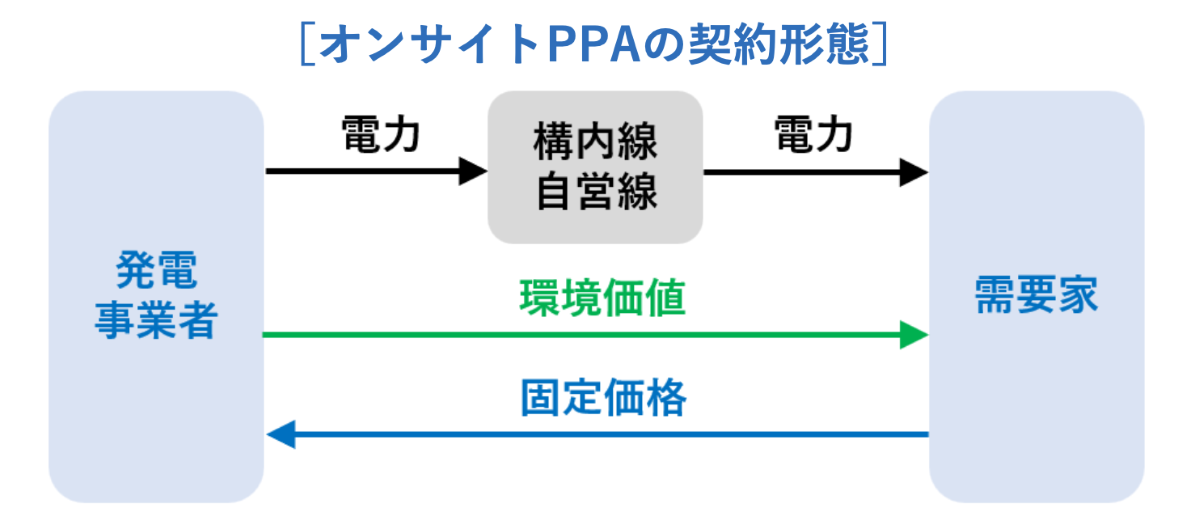

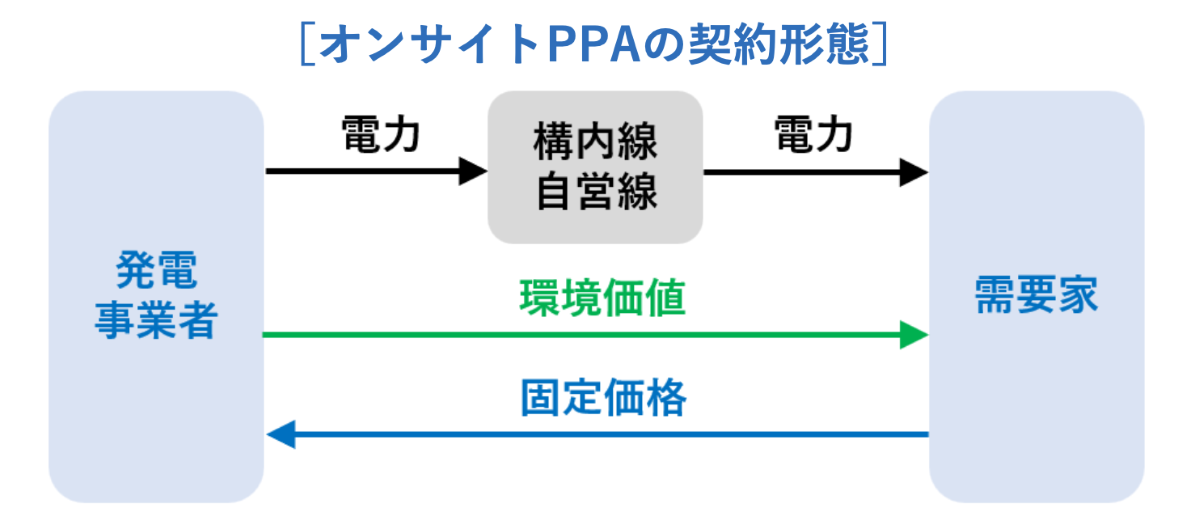

太陽光発電設備の設置場所を提供する「オンサイトPPA」

オンサイトPPAは、需要家が電力を必要とする建物の屋上などをPPAサービス事業者へ貸し出し、PPAサービス事業者が太陽光発電設備を設置する方法です。需要家は原則固定のPPA単価を基に電力使用量に応じた料金を支払い、電力と環境価値を購入します。それぞれの関係は、以下の図の通りです。

出典:公益財団法人 自然エネルギー財団

太陽光発電設備は、工場の屋根や使っていない自社の敷地、駐車場などに設置します。初期費用がかからないため、敷地内に十分なスペースさえあれば、企業としては最も採用しやすい契約形態です。

遠隔地に太陽光発電設備を設置する「オフサイトPPA」

自社の敷地に十分なスペースがない場合、需要家の事業拠点から離れた場所にPPAサービス事業者が太陽光発電設備を設置して発電するのが、「オフサイトPPA」です。

詳しくは後述しますが、オフサイトPPAは、さらに「フィジカルPPA」と「バ―チャルPPA」の二つの形態に枝分かれします。

採用時に注意したいのは、PPAサービス事業者がどのような場所に太陽光発電設備を設置するのかを正確に確認することです。例えば、山の斜面を切り崩して無理に設置すると、土砂災害を引き起こす原因となり、設備自体が崩壊する可能性もあります。適切な場所に適切な方法で設備を設置しているか確認することも、需要家の重要な責任です。

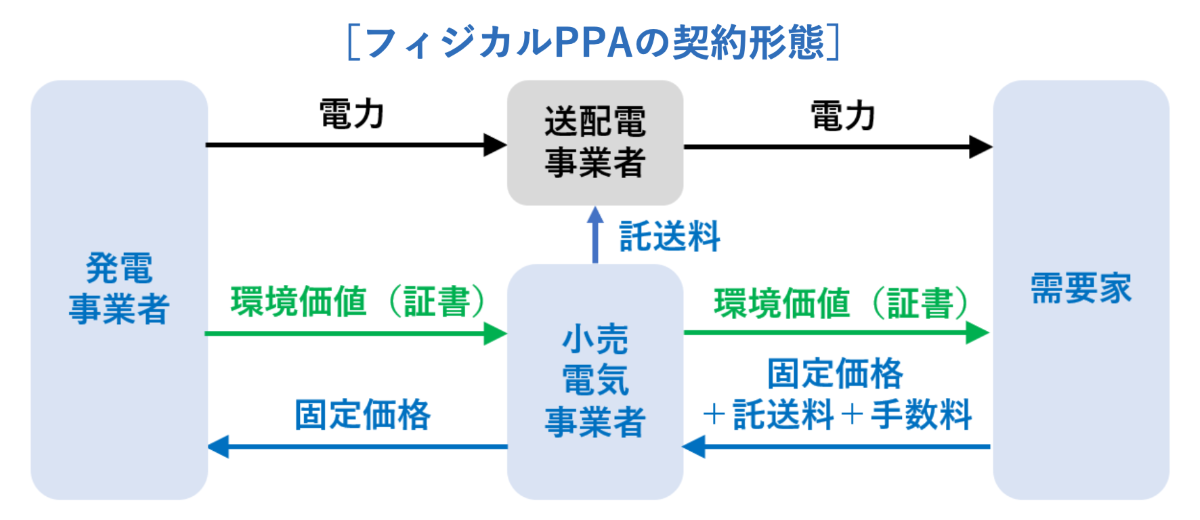

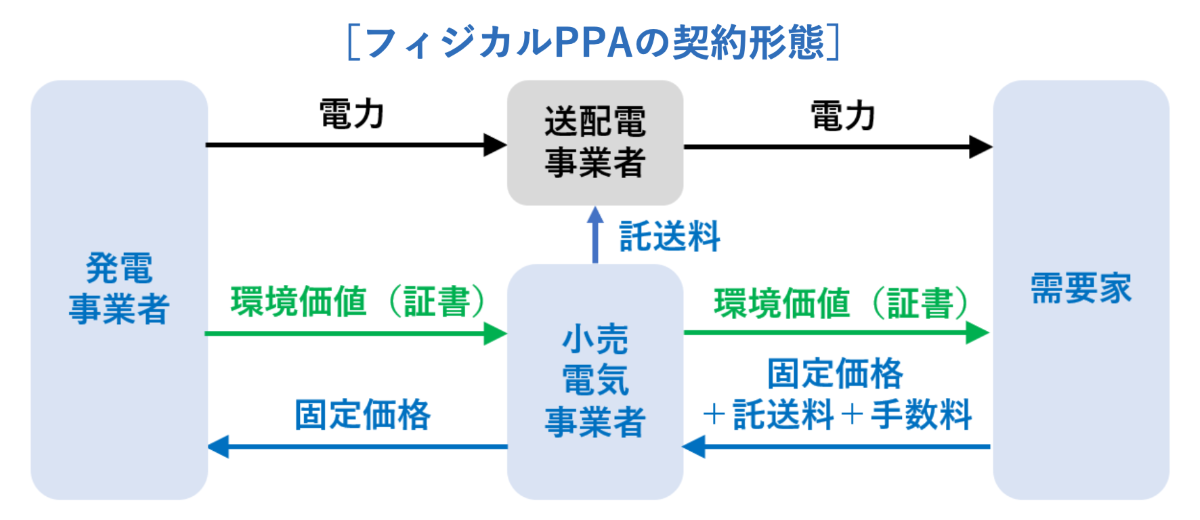

電力と環境価値をセットで購入する「フィジカルPPA」

出典:公益財団法人 自然エネルギー財団

「フィジカルPPA」はオフサイトPPAの基本的な形態で、需要家は電力と環境価値を原則固定単価で購入します。

オンサイトPPAと大きく異なるのは、需要家とPPAサービス事業者の間に小売電気事業者が入り、需要家は小売電気事業者を通じて、電力と環境価値を購入する点です。

太陽光発電設備を設置できるスペースがない企業は、フィジカルPPAが選択肢の一つになるでしょう。

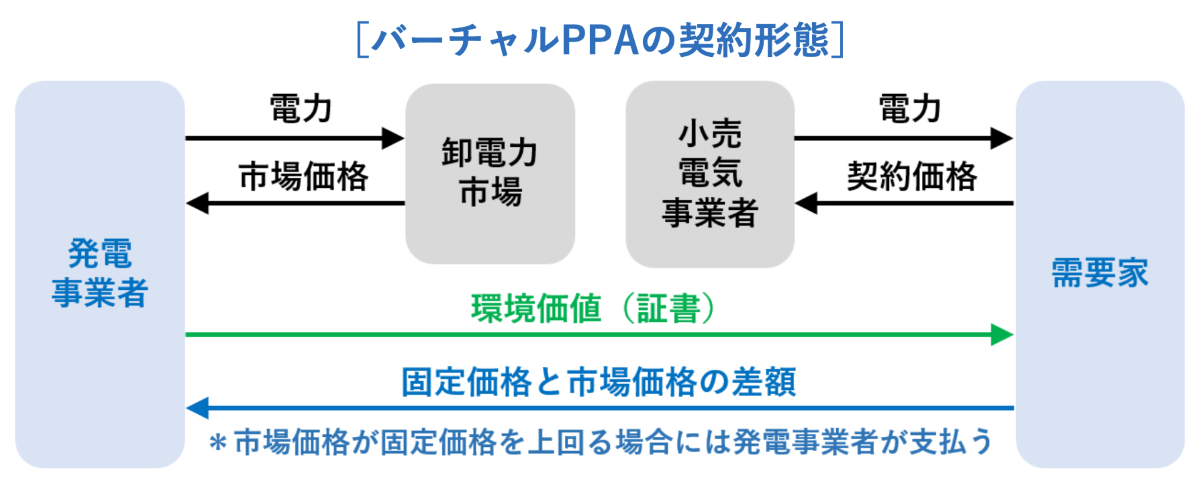

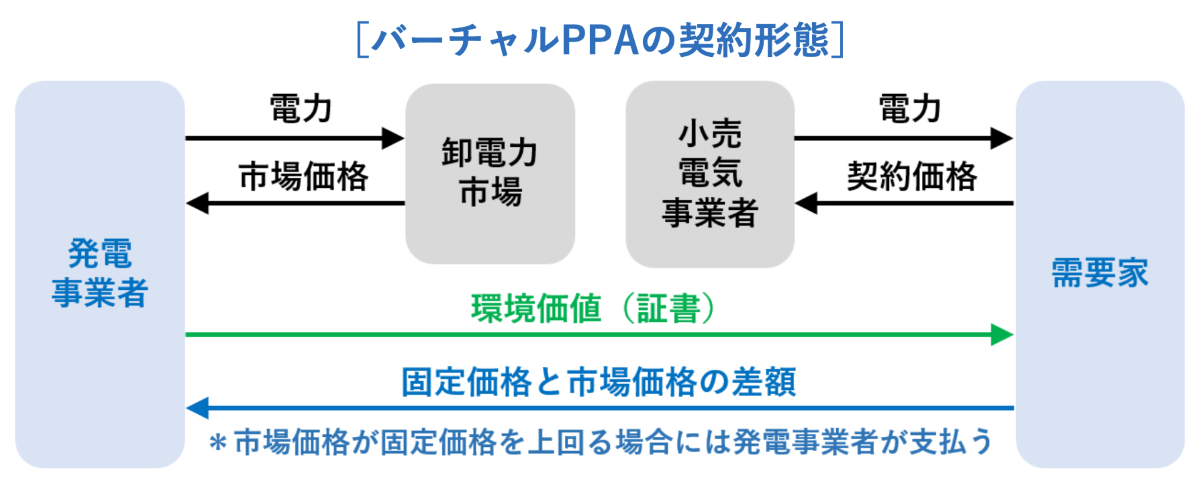

環境価値のみを購入し、電力は購入しない「バーチャルPPA」

出典:公益財団法人 自然エネルギー財団

オフサイトPPAのもう一つの形態が「バーチャルPPA」です。従来の電力契約を継続したまま、再エネを調達できるというメリットがある契約形態です。

バーチャルPPAでは、フィジカルPPAと同様にPPAサービス事業者が遠隔地に太陽光発電設備を設置します。

フィジカルPPAと大きく異なるのは、需要家は電力を購入せず、環境価値のみを購入する点です。発電した電力はPPAサービス事業者が卸電力市場で売却します。

自社がビルにテナントとして入居しているなど、既存の電力の契約変更が難しい場合は、環境価値のみを購入できるバーチャルPPAが適しています。

オンサイトPPAによって見込めるコスト削減効果

脱炭素や追加性といった意義が強い取り組みとはいえ、企業にとってはどの程度、電力コストが削減できるのかはやはり気になるポイントです。

コーポレートPPAの中でも、特にオンサイトPPAの場合はコストを抑えやすいという特徴がありますが、その一つの要因は、送配電コストがかからない点です。

条件によって変動はありますが、電力会社から従来的なやり方で購入する電気料金の場合、発電コストや送配電コストが含まれています。さらにそこへ、再エネ賦課金が加わります。再エネ賦課金とは、正式には再生可能エネルギー発電促進賦課金といい、電力会社が再エネの買取にかかった費用を電気の利用者が一部負担するもので、再エネの導入を促進することを目的とした仕組みです。

オンサイトPPAの場合、企業の敷地内に設備を設置するため、小売電気事業者を介して送配電する必要がありません。その分、PPA単価が抑えられ、需要家にとっては通常の電気料金と比較して電力調達コストが低くなる可能性が高くなります。

将来の電気料金上昇にコーポレートPPA採用で備える

昨今、電気料金は地政学的リスクなど世界情勢に影響を受けて非常に不安定で、今後の動向が読みづらい状況です。

さらに日本においては、脱炭素を進めるため火力発電における石炭の利用を減らす流れがあります。石炭に代えてコストの高いガスを利用する方向性が強いことを考えると、電気料金が上がることはあっても、下がることはないと予想されます。

そう考えると、約20年間の長期にわたって、原則的には単価が固定されているコーポレートPPAを活用し再エネ電力を導入することは、企業にとって利があると言えるでしょう。

早期にコーポレートPPA採用を検討すべき理由

コスト面のメリットはもちろんですが、企業がコーポレートPPAを採用する最大の意義は、気候変動に対する貢献です。

再エネ導入を躊躇しているこの瞬間も、CO2の排出により地球温暖化は加速し、気候変動や海水面の変化、気温上昇などの事態が発生していると言われています。だからこそ、「できる限り早急に追加性のあるコーポレートPPAを採用すべき」と石田さんは訴えます。また、企業にコーポレートPPAの早期導入が求められる理由は、ほかにもいくつかあると言います。

取引先や投資家、消費者の意識変革が加速している

経営意識の中に、脱炭素の視点を取り入れることは、今や世界的に当たり前のものとなりつつあります。企業間の取引でも太陽光をはじめとした100%再エネ由来の電力使用を求める企業が増えてきています。

また、日本においても環境や社会に配慮して事業を行っている会社に投資する動きがあり、脱炭素を推進していることは、投資家からも重視されています。

消費者意識が高まる中、できるだけ環境に優しい製品を購入したいという傾向が強まっており、全てのステークホルダーの脱炭素に対する意識が急速に加速していると言っても過言ではありません。

採用決定から運用までは、一朝一夕にはいかない

実際、現在使用している電力を急に切り替えようとしても、契約上すぐに切り替えるのが難しく、コーポレートPPA採用まで数年もの準備期間を要することもあります。また、現状、大規模な太陽光発電設備を設置するには、約2~3年はかかる場合が大半だと石田さんは見解を述べます。

事業の成長・継続のためには、できるだけ早い段階で再エネ導入を検討すべきです。自社の将来を見据え、脱炭素を図る企業にとって、コーポレートPPAの採用は、非常に現実的な手段と言えるのではないでしょうか。

太陽光発電コーポレートPPAを採用する企業が直面する4つの課題とその解決策

再生可能エネルギーへの転換はグローバルで大きなうねりとなっており、日本国内において各企業も積極的な再エネ導入が迫られています。そこで、現在、再エネ導入の大きなけん引役となっているのが、太陽光発電のコーポレートPPA※1です。コーポレートPPAの普及に伴い、PPAサービス事業者(以下、PPA事業者)が急増し、さまざまなパターンのモデルが誕生し、需要家として事業者選定における課題に直面するようになりました。

関連記事

(内容、肩書は2025年3月時点)

文:佐藤葉月/編集:はてな編集部/編集協力:株式会社エクスライト

※本Webサイトは情報提供を目的としており、多様な有識者の方々の見解を掲載しております。当社および当社グループへの取材記事を除き、掲載内容は当社の意見・見解を代弁するものではありません。

※本記事の内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。

※本記事の無断転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。

※税務・会計上の取り扱いにつきましては、最終的に貴社ご利用の税理士・会計士にご確認ください。