Profile

株式会社電通ライブ

サーキュラーエコノミー統括

堀田峰布子(ほった・みほこ)

大手電機メーカーのプロダクトデザイナーを経て、通信事業会社でプロダクトデザイン、UXデザインを統括。その後、グローバルメーカーで日本市場に向けたプロダクトブランディングとマーケティング、PRのマネージャーに。2016年に電通入社。サステナブルビジネスとサーキュラーエコノミーの専門家として活動。2025年より株式会社電通ライブに出向中。iF Design Award、red dot design award、グッドデザイン賞など受賞多数。HCD-Net認定 人間中心設計専門家、日本人間工学会認定 人間工学専門家。2022年度・2023年度・2024年度グッドデザイン賞審査員。

持続可能な社会の構築を目指すサーキュラーエコノミーは、資源の効率的利用や環境保護に大きく貢献すると考えられています。

サーキュラーエコノミーに関する、2024年現在の最新動向と企業における実践について、サーキュラーエコノミーの専門家である株式会社電通ライブの堀田峰布子さんの解説を基にレポートします。

サーキュラーエコノミーをめぐる3つの最新トピック

世界的にサーキュラーエコノミーへの関心が高まる中、実現のために欠かせない技術もまた、急速に進化を遂げています。こうした進化はサーキュラーエコノミーにどのような潮流を生み出しているのでしょうか。

トピック1:DPPに対応した情報記録技術の高度化

DPP(デジタルプロダクトパスポート)とは、以下のような製品のライフサイクル全体に関する情報が記録された、デジタル証明のことです。

- 製品の原料

- 製品の加工場所や加工方法

- 輸送経路

- 製造や輸送時の二酸化炭素(CO2)排出量

- 修理可能性

DPPは企業にとって製品のトレーサビリティ向上、品質管理や製品回収の効率化といった効果があります。特にトレーサビリティ向上は、素材や製品の状態や位置が把握できるため、資源の循環を円滑にできます。2024年7月から欧州連合(EU)で施行された「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(略称:ESPR)」では、企業へのDPP導入が新たに義務付けられています※1。この規則は、サーキュラーエコノミーを実現するための「製品設計のルール」として機能しますが、その中でDPPは資源の効率的な循環を可能にし、廃棄物削減や環境負荷低減に貢献する重要なツールと位置付けられているのです。

同規則はEU加盟国域内で流通する製品に、段階的に適用されています。また、EUに輸出される製品も適用対象になることから、その影響範囲は広大です。こうした背景から、DPP導入のためのデジタル化・モニタリング技術が現在、加速度的に高度化しています。

※1 出典・参照元:環境省「リユース等を取り巻く社会動向とこれまでの環境省の取組」

トピック2:循環型素材の開発・採用

再生プラスチックやバイオプラスチックをはじめとする循環型素材は、これまで検討〜開発着手の段階にありました。しかし最近では、製品の製造段階でも採用され始めており、より実用に近い段階へと進んでいます。

こうした潮流の背景には、欧州委員会が2023年7月に発表した「ELV(End-of-Life Vehicles)規則案」の影響があります。同案は「新車生産に必要なプラスチックの25%以上を再生プラスチック(うち廃車由来25%)にする」「車両の大部分をリユース・リサイクル・リカバリー可能な設計にする」といった、自動車の設計から廃車に関わるEUにおける法的な規則です※2。

グローバル規模でビジネスを行う自動車メーカーだけではなく、循環型素材の導入は多くの企業にとって避けて通れない課題になると予想されています。

※2 出典・参照元:経済産業省「自動車リサイクル制度をめぐる各種取組状況」

素材の開発競争が激化

循環型素材の開発技術は着々と向上しています。かつての再生プラスチックは石油由来のバージンプラスチックに品質面で劣っていることが課題でしたが、近年では品質に厳しい日本市場でも受け入れられるほどに品質が向上しており、包装や衣料品、自動車や家電の部品など、その活用範囲は広がり続けています。

一方で、生産段階から環境や社会課題に配慮した、持続可能な利用ができるサステナブル素材の開発競争も激化しています。市場環境に後押しされるように研究、技術開発が加速し、さまざまな素材が誕生しています。

近年注目されているのが、キノコの菌糸体を培養して作られたマッシュルームレザーや、海藻類から作られたバイオテキスタイルなど、植物由来の素材です。また、果物や野菜の種・皮といった人間が食べない部分を活用した、バイオプラスチックの開発も進んでいます。

多くの企業が、製品への採用や素材開発に取り組むスタートアップ企業への投資をするなどして、サステナブル素材への取り組みを活発に行い、ブランド価値向上を図っています。

トピック3:AIやロボティクスによる原料の分類・分別の自動化

循環型素材を製造するには、原料となる廃材などを分類し、分別する必要があります。

このプロセスには、従来、多大な時間とコストが必要とされており、分別の自動化や短時間化にはイノベーションが期待されてきました。

そして、このプロセスに、AI技術やロボティクスを活用し、自動で分類・分別を行える仕組みが導入され始めています。自動化が進めば、スピードの向上、コスト削減といったメリットが期待でき、リサイクルのさらなる高度化が進むと予想できるでしょう。

アップサイクリングにも影響

アップサイクリング(upcycling)は、「創造的再利用」と呼ばれ、不要な製品や廃棄物をアップグレードし、新しい材料や製品へと生まれ変わらせるプロセスです。サーキュラーエコノミーにおいては資源の再利用と価値創造を促進する重要な手段となります。

AIによる分類の自動化で、アップサイクリングの加速が予測されます。なぜなら、廃棄物の効率的な分類や最適な用途提案といった製品化の前段階が大きく進化するからです。

また、近年は、廃棄後のアップサイクリングを前提として、製品自体をあらかじめ分別しやすいつくりにする動きが高まっています。

例えば、シャンプーや洗剤などの詰め替え容器は、複数の素材が組み合わさってできていますが、アップサイクリングの工程がスムーズになるよう、それぞれの素材を分離しやすく設計・加工されているものが増えています。分別自体が必要なくなるように単一素材で製造する「モノマテリアル化」も進んでいます。

サーキュラーエコノミーを実践する際のポイント

企業はサーキュラーエコノミーにどのように取り組み、製品設計・開発にどのようにトレンドを取り入れていけば良いのでしょうか。

設計段階で意識すべきサーキュラーデザインの視点

製品設計段階で意識すべき2つのポイントを「サーキュラーデザイン」の観点からご紹介します。

モジュール設計の採用

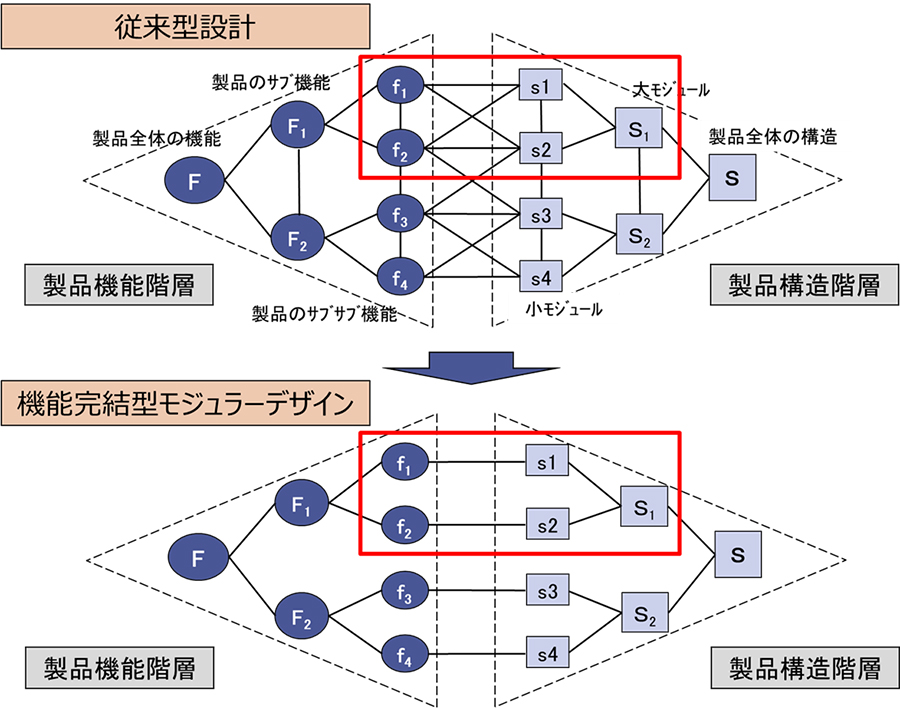

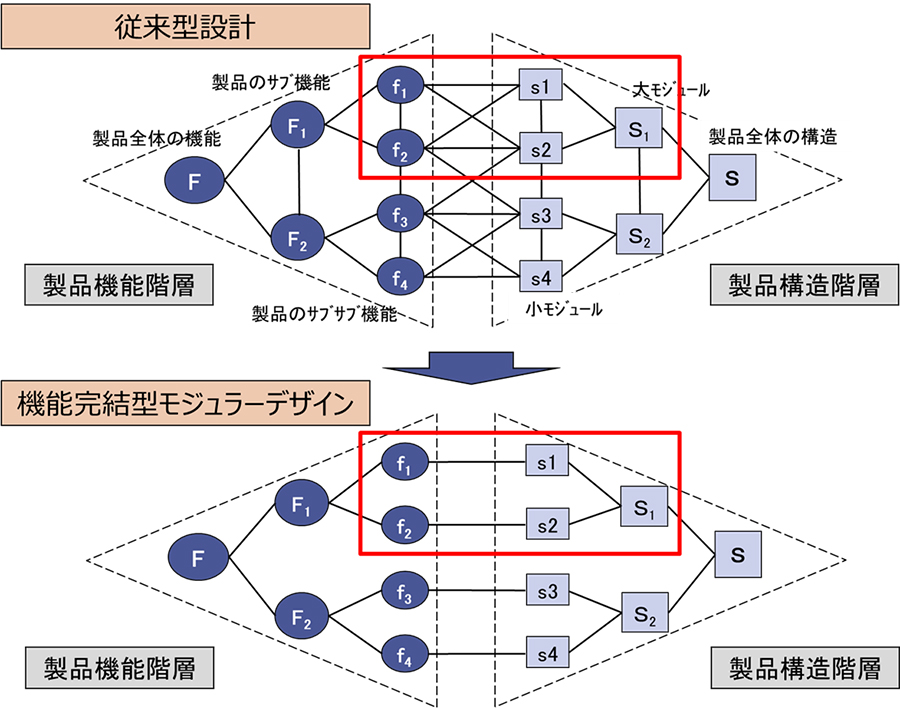

サーキュラーデザインとは、廃棄物を削減し、資源を効率・循環的に利用することや自然のシステムを再生する(Regenerate)ことを目指すデザインです。この考え方を具体化する製品設計の手法の一つとして「モジュール設計」が挙げられます。

モジュール設計は、製品を修理・メンテナンスして長く使用することを前提に、あらかじめ互換性が高い独立したモジュールを複数設計しておき、それぞれを組み合わせて製品を設計する手法です。社会や生活者のサステナブル意識の高まりや、サステナビリティを重視した投資の浸透といった背景から、さまざまな分野で導入が進んでいます。

上の「従来型設計」は、製品機能(左半分)と製品構造(右半分)の構成要素が複雑に絡み合っていることを表した図。下の「機能完結型モジュラーデザイン(モジュール設計)」は、製品機能と製品構造を独立型にすることで、ユニット・部品の交換、修理などが容易になることを表した図。

上の「従来型設計」は、製品機能(左半分)と製品構造(右半分)の構成要素が複雑に絡み合っていることを表した図。下の「機能完結型モジュラーデザイン(モジュール設計)」は、製品機能と製品構造を独立型にすることで、ユニット・部品の交換、修理などが容易になることを表した図。

出典:一般社団法人モジュラーデザイン研究会「サーキュラーエコノミーにおけるモジュラーデザインの役割」

サーキュラーエコノミーにおいて、ロングライフであることは重要な点の一つです。モジュール設計であれば、製品が不具合を起こした場合でも、その不具合を起こしたユニットもしくは部品のみを交換・修理すれば済みます。これにより、ユーザーの製品の所有期間は延び、製品の寿命も延ばすことが可能となります。また、ユーザーのニーズに応じて機能やパーツを追加・変更しやすくなり、製品のカスタマイズ性も向上します。

例えば近年のEUにおいて、製品を購入者本人や購入者が選んだ業者が修理できる「修理する権利(Right to repair)」の議論が活発化しており、2027年までにスマートフォンメーカーに対して、ユーザーが簡単に電池を交換できるデバイスを製造することを義務付ける法律を可決しています。

今後はスマートフォン以外でも「バッテリー交換ができること」などが製品開発の必須条件となる未来も考えられるでしょう。

ただ、「どこまでモジュール化するべきか」という点は注意が必要です。モジュール設計はパーツの交換という点で非常に意義あるものなので、スマートフォンを例に考えると、確かにバッテリーや壊れた画面などは簡単に交換できると便利です。しかし、細かな部品を付け替えることによって、さまざまな機能を加えてカスタマイズできるとしても、そうした作業を実際に自分で行う人はどこまでいるでしょうか。

堀田さんは一部のマニアだけが喜ぶようなモジュール仕様にすると収益化が難しく、部品管理などにコストがかかり、企業の負担ばかりが増えてしまいかねないと話します。また、初期設定の開発にもリソースが割かれます。重要なのは、生活者のニーズや製品の使われ方をしっかりと把握し、適切な形でモジュール設計を取り入れることです。

循環型素材を用いた製品でも高品質を担保する

回収・分解・選別・再利用を前提として、循環型素材を用いた製品づくりをすることは、サーキュラーデザインにおける基本的なアプローチです。

この場合、注力したいのは、プロダクトデザインと品質です。「循環型素材を使っていて環境に優しいから、少し品質が劣っていても受け入れてください」という考え方では、多くの生活者から支持を得ることは難しいでしょう。

循環型素材を使っていても、品質やデザインを追求することはとても大切です。両立のハードルが高いことは確かですが、特に日本のマーケットでは「高品質で当たり前」という考えが根強く、従来の素材を使った製品に見劣りしないものを作る努力が必要です。サーキュラーデザインは、プロダクトデザイナーの新たな領域を広げる機会にもなるはずです。

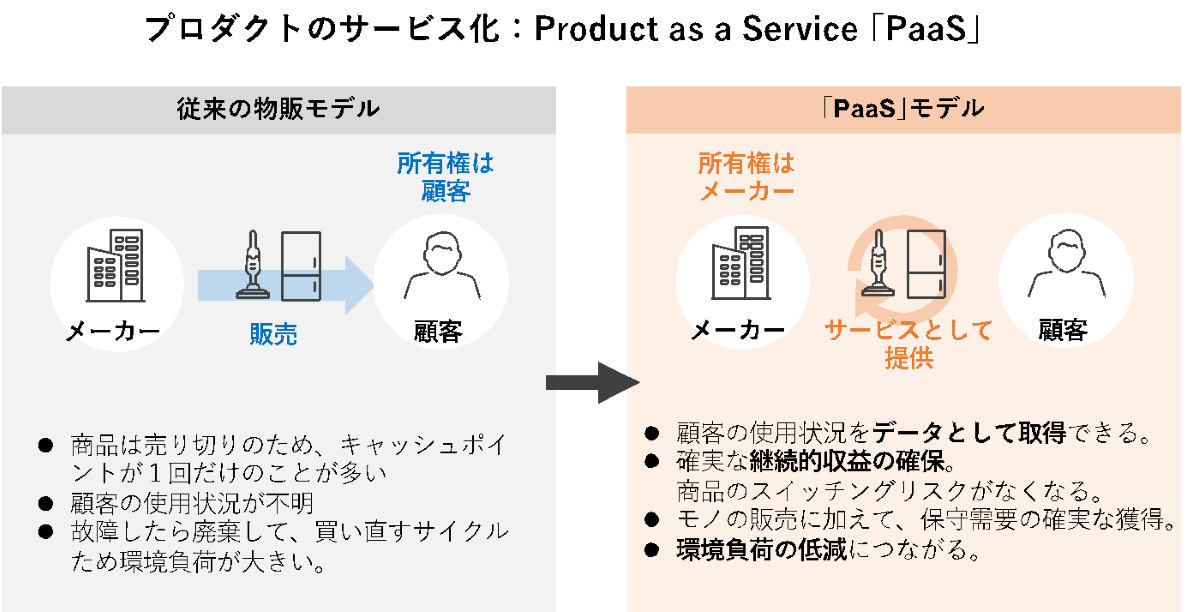

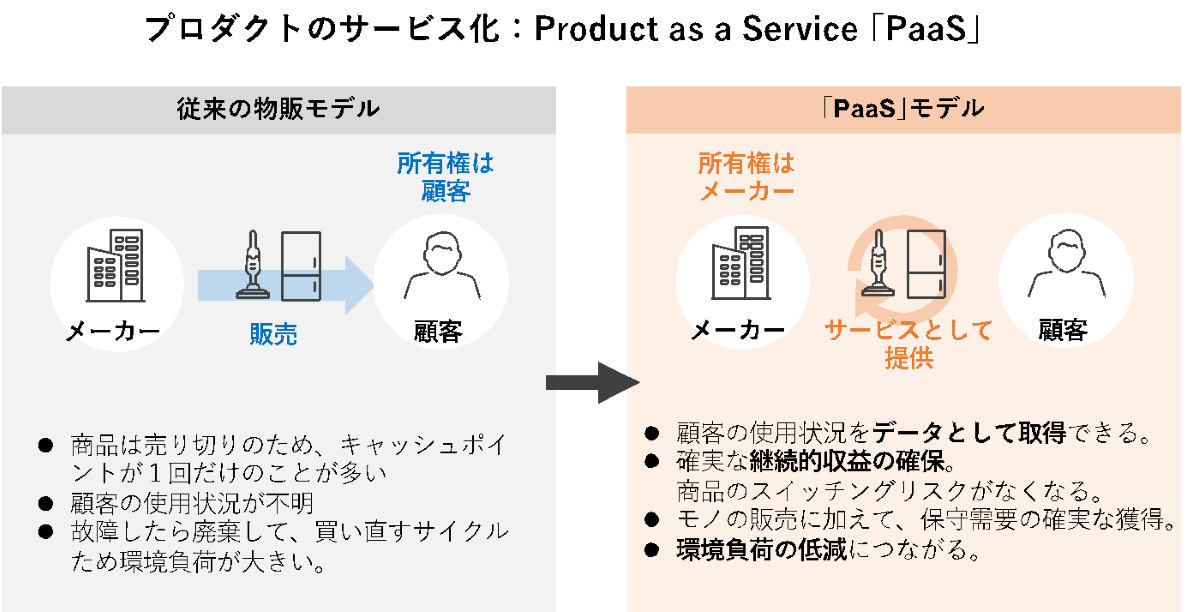

モノを所有しないビジネスモデル「PaaS」への転換

サーキュラーエコノミーを実現する手段の一つとして、物理的に製品を購入せず、使用権のみを提供する「PaaS(Product as a Service)」というビジネスモデルがあります。ここでは、PaaSがもたらすメリットや成功事例について、詳しく解説します。

「バタフライダイアグラム」の概念

出典:サーキュラーパートナーズ「サーキュラーエコノミーについて」

PaaSを理解するためには、まずサーキュラーエコノミーの根本概念を表した図版、通称「バタフライダイアグラム」を理解する必要があります。

この図はイギリスのエレン・マッカーサー財団が提唱したもので、あらゆるものが寿命に至るまでの「技術的サイクル」と「生物的サイクル」を表しています。見た目がチョウに似ていることからこのように呼ばれています。

技術的サイクル

右側の輪。そのまま自然に戻すと環境に悪影響を及ぼす可能性のある枯渇性資源(プラスチックや金属など)の循環サイクルを示す。修理、再利用、リサイクルを通じて、資源を持続的に活用できることを表している

生物的サイクル

左側の輪。自然由来で再生可能な資源(食品廃棄物や木材など)の循環サイクルを示す。堆肥化や生分解を通じて、資源を自然界に安全に還元し、新たな生産につなげられることを表している

この図では、輪の外側はリサイクルなどの最終段階を示し、中心に近い輪の内側はより早い段階の循環プロセスを示しています。右側の輪の場合、一度使用したものをリサイクルするより、メンテナンス・修理・シェアすることでより長く使い続ける方が、環境負荷がかからなくなります。

このようにビジネスもバタフライダイアグラムの内側へ、つまり製品を売る既存のビジネスモデルから、メンテナンス・修理・シェアによるビジネスモデルへの転換を図ることで、環境負荷も減らすことができ、かつ新しい企業成長や変革につながります。

PaaSは、バタフライダイアグラムの技術的サイクル・生物的サイクルを支えるための手段の一つとして活用されることがあります。

PaaSがもたらすメリット

出典:株式会社電通

人々の消費に対する価値観は、近年、大きく変化しています。例えば車や自転車、電動キックボードに代表されるようなモビリティのシェアリングが一般化し、衣類のレンタル、家電や家具などのサブスクリプションサービスも数多くリリースされています。

このような価値観の転換の中で、製品を所有せず、サービスとして利用する「PaaS」は、比較的生活者に受け入れやすい状況にあります。PaaSは生活者にも、サービスを提供する企業にも以下のようなメリットがあると、堀田さんは言います。

生活者側のメリット

- 物理的に所有しなくとも、使いたいときだけ使える

- 購入にかかる初期投資を抑えられる

- 高額な商品でも試しに使うことができる

サービス提供者側のメリット

- (サブスクリプションの場合)定期的な利益を得られる

- 生活者の利用状況などのデータを、商品開発などに活かせる

- 新規の製造にかかるコストを削減できる

- 既存の販売事業以外に、新しいビジネスチャンスを創出できる

サーキュラーエコノミーからビジネスチャンスを生み出すには?

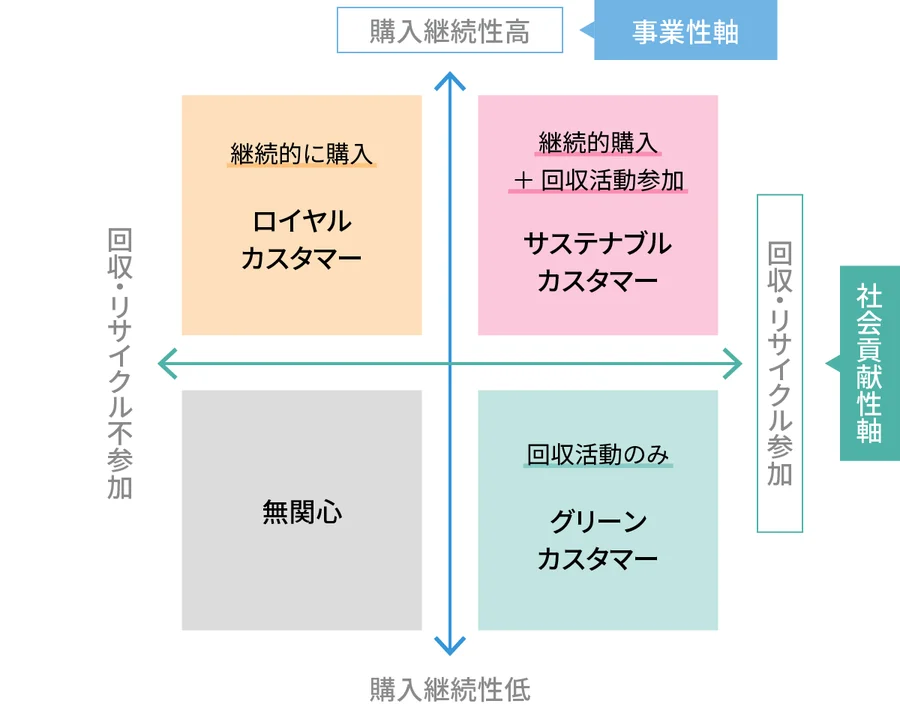

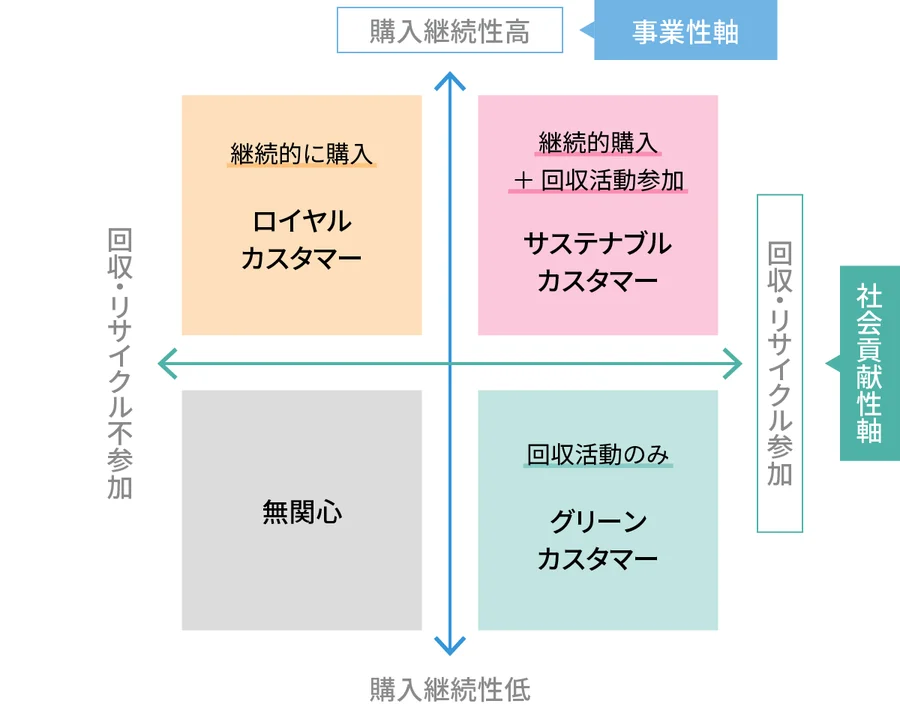

サーキュラーエコノミーの取り組みをビジネスに導入する際に注意しなければならないのは、「いかに事業として利益を上げながら、社会貢献性を高めていけるか」という点です。事業性を担保するために必要なポイントを3つお伝えします。

マーケティング視点を取り入れる

サーキュラーエコノミーは、産業界やつくり手の理論だけでは成り立ちません。生活者の意識や行動を変容させなければ、製品やサービスの購入には至らないからです。

生活者の意識・行動変容の促進も企業の役割の一つといえます。そのためには、生活者を良く知り、適切に働きかけていくコミュニケーションが必須で、そこにはマーケティング視点が欠かせません。

重要なのが、継続的な購入と回収やリサイクルにも積極的に参加してくれる「サステナブルカスタマー」の存在です。この次世代顧客群を増やしていくことこそが、社会貢献性と事業性を両立するサーキュラーエコノミーの成功の鍵を握っていると、堀田さんは強調します。

出典:Do solutions! サステナビリティ経営に役立つ「サステナブルカスタマー」調査データを解説

サステナブルカスタマーは、継続的な購入と、回収やリサイクルにも積極的に参加してくれるだけではなく、高くても環境に良いものを買う傾向がある顧客層です。まずはこうしたカスタマーにターゲティングしていくことが重要です。

また、今後サステナブルカスタマーを増やしていくために、企業側がサーキュラーエコノミーに参加できる機会を促進し、サーキュラーエコノミーへの意識や行動の変容を促していくことが大切です。

また、企業は生活者を単なる「顧客」と見るのではなく、サーキュラーエコノミーに取り組む「パートナー」と位置付けて、関係性を築いていく必要もあります。生活者に対して「私たちはパートナーです。一緒により良い社会をつくりましょう」とメッセージを送ることにも大きな意義があります。

まずは、自社や自社製品・サービスにサステナブルカスタマーがどれほどいるのか、リサーチすることがファーストステップになるでしょう。

異業種間で連携しプロジェクトを立ち上げる

動静脈連携による、循環型プラットフォームを創出することも効果的です。動静脈連携とは、製品を生産・販売する「動脈企業」と廃棄物を回収・処理する「静脈企業」が協力することです。これによりサーキュラーエコノミーを推進する上で、資源の循環が効率的に実現します。

例えば、生活者が購入し、使用した後の空容器を回収してリサイクルに回すことは、メーカー単独では実現することが難しいのが現実です。メーカーと販売、回収場所としての小売業が連携すること、さらにリサイクラーもその循環の輪に参加することで、製造〜販売〜回収〜リサイクルを一気通貫で行える仕組みを作り上げることができます。

また、リサイクルに参加してくれた生活者にはクーポンなどのインセンティブを配布することで、継続的な回収参加や販促にもつなげることができるでしょう。

このように異業種間で連携し、循環型のプラットフォームを構築することは、サーキュラーエコノミー実現の近道になるといえるでしょう。

経営層がコミットし、サーキュラーエコノミーに取り組む

これまで製造や販売のみを手掛けていた企業が、サブスクリプションに代表されるPaaSモデルを採用するなど、ビジネスモデルを転換するには、設備投資、開発投資、人的投資などさまざまなリソースが必要です。

だからこそ、経営層がしっかりとコミットして、経営戦略としてサーキュラーエコノミーの取り組みを推し進める必要があります。

また、素晴らしい取り組みだからといって、何から何までサーキュラーエコノミーを基にビジネスを進めるのはリスクがあります。従来通りの製造・販売モデルの方が利益を出せる事業もあるでしょう。

戦略的に事業を仕分けして取り組むことが、成功のポイントです。仕分けに際しては、それぞれの製品やサービスがどれくらいの「サステナブルカスタマー」比率であるかを把握することも、有効な手法になるはずです。

企業がサーキュラーエコノミー実現を目指す意味

サーキュラーエコノミーに取り組むことは、企業のブランド価値向上効果も期待できます。

サステナビリティ企業として認知度が高まれば、BtoCはもちろん、BtoBの場面でも取引における信頼性向上に寄与するでしょう。

また、投資家からの評価が高まり、従業員の環境意識とモチベーションのアップにつながります。社会貢献性の高いビジネスを展開しているというイメージは、採用面の優位性にもつながります。

繰り返しになりますが、サーキュラーエコノミーは、社会貢献性だけでなく事業としてきちんと収益化される仕組みが成り立っていなければ成功とはいえません。ここに大きなハードルがありますが、社会貢献性と事業性が両立できれば、極めて高いブランド価値と新しい成長を得ることができるはずです。

(内容、肩書は2025年3月時点)

文:佐藤葉月/編集:はてな編集部/編集協力:株式会社エクスライト

※本Webサイトは情報提供を目的としており、多様な有識者の方々の見解を掲載しております。当社および当社グループへの取材記事を除き、掲載内容は当社の意見・見解を代弁するものではありません。

※本記事の内容および情報の正確性、完全性、適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものではありません。

※本記事の無断転載はご遠慮いただきますようお願いいたします。

※税務・会計上の取り扱いにつきましては、最終的に貴社ご利用の税理士・会計士にご確認ください。