GHG削減には

「再エネ×省エネ」が当たり前

再エネと省エネ

どちらかだけでは不十分

設備導入・更新などによる省エネはすぐに実践できる脱炭素の取り組みの一つですが、省エネのみで温室効果ガス排出を大幅に抑制することは困難です。省エネと同時に、電気を太陽光など再生可能エネルギー由来のものに変えることで、脱炭素を一気に進められます。また、最近では燃焼時にCO2を排出しない水素を使用したエネルギーにも注目が集まっており、研究が進められています。

- 出典・参照元

-

-

環境省 ecojin「水素基本戦略」

-

多様化する手法

GHG削減の具体的な手法は多様化しています。代表的な再エネ導入方法である太陽光発電だけでも、敷地内のスペースをPPAサービス事業者に貸し出して太陽光発電による再エネ電力の供給を受けるオンサイトPPAや、敷地外に設置された太陽光発電所から再エネ電力の供給を受けるオフサイトPPAなど、さまざまな選択肢があります。企業においては、幅広い選択肢から自社に最適な方法の検討が必要です。

「やり尽くした」と

思った後の継続が大切

省エネや再エネの導入をやり尽くしたと考えている企業でも、改めて見直すと改善ポイントが見つかることがあります。自社内で気づかない場合は、第三者の意見を取り入れながら取り組むことがおすすめです。また、ここ数年だけでも急激に新しい技術が出てきたように、現在も脱炭素に関する開発は進められているため、GHG削減目標を達成するには継続的な計画のアップデートが必要です。

GHG削減フロー

-

01

現在のGHG排出量を算定する

-

02

期待される削減量を把握する

-

03

GHG削減戦略を立てる

-

04

施策の実行

-

05

ステークホルダーへの情報開示

-

STEP

1

現在のGHG排出量を算定する

まずは現在のGHG排出量を具体的な数値で可視化し、把握することが重要です。温室効果ガス排出量は、基本式である活動量×排出係数で算出できます※。その際、排出源・排出活動を洗い出し、それぞれのGHG排出量を算出することで、自社の現状をより正確に把握しやすくなります。

-

STEP

2

期待される削減量を把握する

すでに決定している設備更新などの計画により見込める自社やサプライチェーンのGHG削減量を整理します。削減目標と比較することで、追加で検討が必要な施策が見えてきます。

-

STEP

3

GHG削減戦略を立てる

情報の整理が終わったら、GHG削減目標達成に向けた具体策を検討します。短期的な個別取り組みだけでなく、中長期的な視点で検討することが重要です。また、検討の進め方も含めたロードマップを策定します。

-

STEP

4

施策の実行

施策の実行後も、モニタリングや計測を通じて計画を見直しながらPDCAサイクルを回すことが重要です。

-

STEP

5

ステークホルダーへの情報開示

自社の取り組みやその成果を社内外に定量的に示すことで、適切な評価を受け、効率的に連携ができるようになります。

サプライチェーン全体の

排出量を考える

日本政府が目標として掲げている2050年のGHG排出ゼロを達成するには、各企業は自社だけではなくサプライチェーン全体のGHG削減に取り組む必要があります。

そのため、事業活動に関連する全てのGHG排出量を正確に把握しなくてはいけません。GHG排出量を算定する方法として国際的な基準「GHGプロトコル」で示されているのが、Scope1・Scope2・Scope3の3つに分類する考え方です。

-

Scope1

自社による直接排出

化石燃料の燃焼や化学的な加工を行った際など、自社が直接排出するGHG

-

Scope2

自社による間接排出

他社から購入した電気や熱などを生産するときなど、間接的に排出されるGHG

-

Scope3

Scope1,2以外による

間接排出原材料の調達、輸送や配達などで発生した事業活動に関連する他社のGHG。Scope3はさらに、15のカテゴリーに細かく分けられる

- 出典・参照元

-

-

グリーン・バリューチェーンプラットフォーム「サプライチェーン排出量算定について」

-

経済産業省資源エネルギー庁

「知っておきたいサステナビリティの基礎用語~サプライチェーンの排出量のものさし「スコープ1・2・3」とは」

-

企業がGHG削減に取り組む

メリット

-

MERIT01

企業の優位性を確立できる

企業は、取引先や株主などステークホルダーからのGHG削減の要請に応えていく必要があります。取り組んでいない企業よりも優位性を確立できる可能性があります。

-

MERIT02

知名度や認知度の向上が期待できる

取り組みをステークホルダーに適切にアピールすることで、環境に配慮した企業としての認知を獲得できる可能性があります。

-

MERIT03

エネルギーコストを削減できる

省エネ設備や自家消費型太陽光発電設備の導入により、長期的に見るとエネルギーコストの削減にもつながります。

今、

どのような気候変動が

起きているのか

世界中で発生する気候変動の要因は、人類が排出した温室効果ガス排出である可能性が非常に高いとされています。日本でも短期間での集中豪雨や猛暑日の増加などの気候変動が起きており、私たちの生活環境を守るためにも脱炭素化への取り組みが必要とされています。

-

1901年と2018 年を比較した場合

-

1850~1900年と2011~2020年を比較した場合

- 出典・参照元

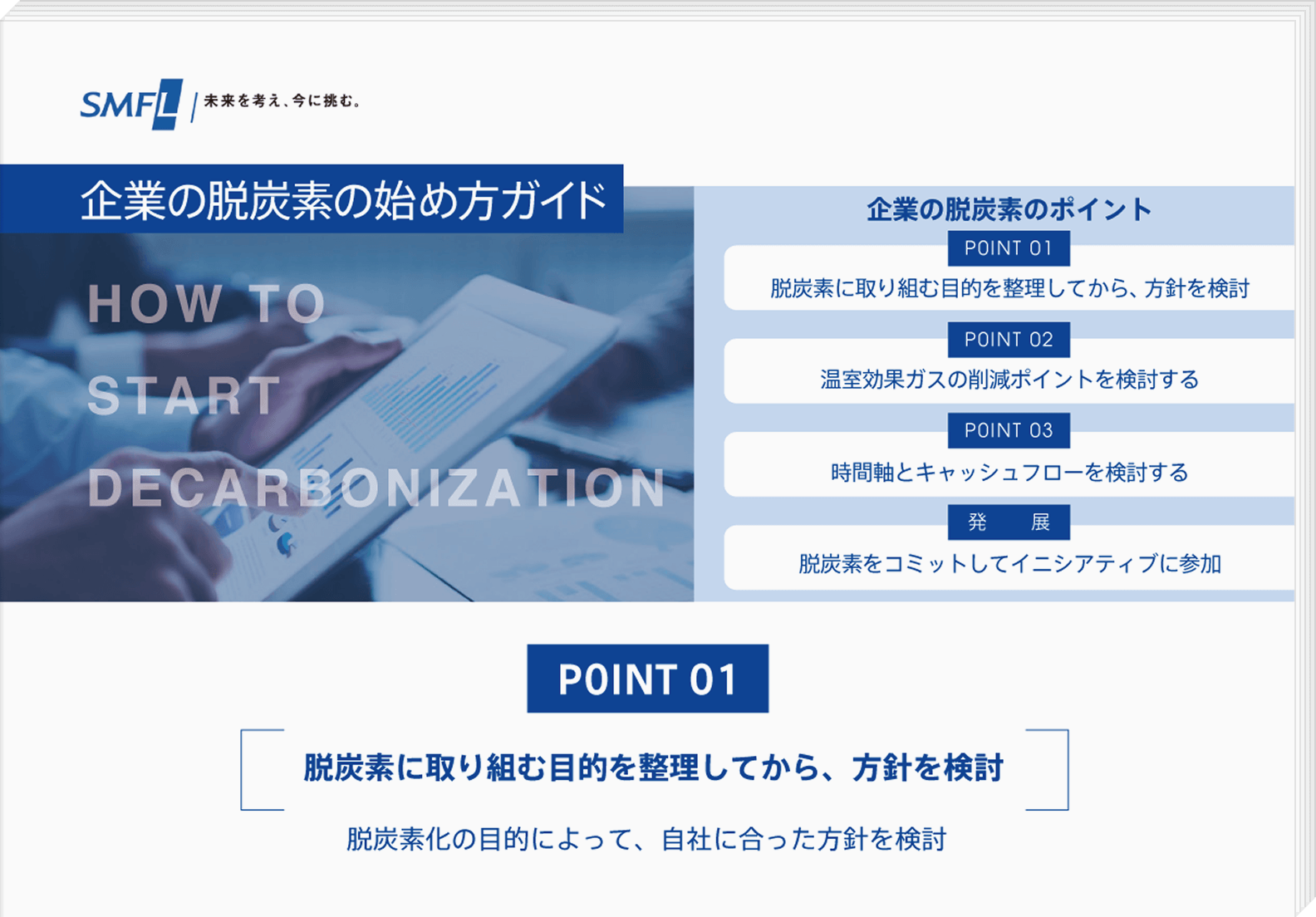

最低限知っておきたい

脱炭素における

国内外の動向

パリ協定

パリ協定は、気候変動を抑えるための国際的な枠組みとして2015年に採択された取り決めです※1。2024年2月時点では、195カ国・地域※2が参加しています。

世界の気温上昇を2℃以内(1.5℃以内が望ましい)に抑えるべく、各国が脱炭素の目標を掲げています。日本では従来の対策の効果が出てきていますが、世界規模で見た場合のCO2排出の許容量(カーボンバジェット)はひっ迫しており、引き続き行政・企業・国民の努力が必要です。

RE100

事業を100%再エネ電⼒で賄うことを⽬標とする企業を対象とした国際イニシアティブです。さまざまな参加企業において、消費電⼒(購⼊電⼒および⾃家発電由来の電⼒)を2050年までに再エネ100%にするための取り組みが進んでいます。

ISSBによるサステナビリティ開示基準

企業が環境関連の情報開示をすることで、取引先や株主などステークホルダーからの評価を得られる可能性があります。現在はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づく情報開示が一般化していますが、TCFDは2023年10月に解散し、その役割をIFRS財団が引き継ぎ、傘下の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が国際基準としてIFRS S1・S2を策定しています。日本においては、現在サステナビリティ基準委員会(SSBJ)がIFRS S1・S2を基に開示基準の適用に向けた準備を進めています※3 ※4。

温対法と省エネ法

温対法は、正式には地球温暖化対策の推進に関する法律といい、GHG削減など地球温暖化に対する取り組みを促進させる目的で制定された法律です※5。一方、省エネ法は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」といい、エネルギーの有効活用を目的としており、石油や天然ガス、水素、アンモニアなどのエネルギーの使用状況の報告・計画策定が定められています※6。どちらも地球温暖化への取り組みに関連するという点では共通ですが、対象や目的が異なります。

- 出典・参照元

-

-

経済産業省資源エネルギー庁「今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~」

-

経済産業省「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」

-

SSBJサステナビリティ基準委員会「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」

-

環境省「地球温暖化対策推進法と地球温暖化対策計画」

-

経済産業省資源エネルギー庁「省エネ法の概要」

-

GHG削減は

三井住友ファイナンス&リースグループに

お任せください

計画立案から実行までワンストップ支援

現状分析や削減策立案のサポートから、具体的な実行策のご提供まで、ワンストップソリューションによりGHG削減を支援します。

お客さまのご状況に合わせた提案

三井住友ファイナンス&リースグループのGHG削減のノウハウを生かして、お客さまの取り組み状況に応じたサポートをご提案します。

グループ会社ならではのサポートが可能

総合リース会社として顧客基盤やネットワーク、ビジネス展開力を持つ三井住友ファイナンス&リース株式会社、太陽光発電設備など幅広いソリューションを提供するSMFLみらいパートナーズ株式会社など、グループ会社ならではの幅広い提案が可能です。